You are here

出版物 & 研究

出版物 & 研究

出版物 & 研究

香港賽馬會災難防護應變教研中心的出版物涵蓋了教研中心跟合作夥伴、顯赫學術機構的研究項目,以及有關災難防護和應變的其他研究與開發。

指引列出了教研中心特別揀選的災難管理技術資訊、操作指引和有用工具。

博客提供了一個平台,讓持份者能分享與災難有關的最新動態、意見及經驗分享。

博客文章由作者以個人身份或代表所屬單位撰寫。內容表達的觀點、思維及意見純屬作者個人想法,並不代表香港賽馬會災難防護應變教研中心的立場。

公眾可在尊重知識產權情況下,使用所有資料,並必須適當引述出處。

2021

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

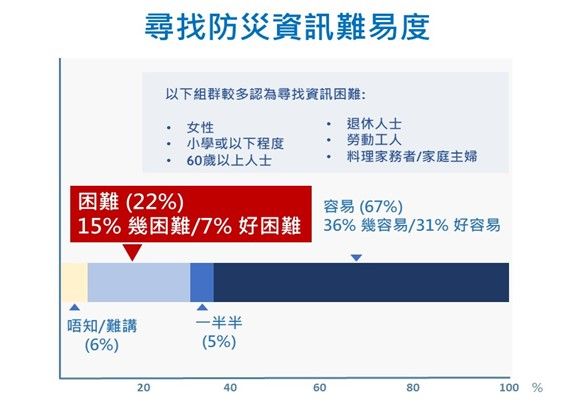

上文提到,教研中心的民意調查發現,過半(54%)受訪者無為擔心的災難作好準備;其中勞動工人、退休人士及料理家務者/家庭主婦的準備百分比,為各行業中最低。除了未有充分準備外,原來這些群組在尋找防災及應對資訊[1]時,亦多感到困難。當大家認為香港的資訊相當流通和發達時,仍然有22%的受訪者,未必能掌握正確有效的災難資訊。

圖一 尋找防災資訊難易度

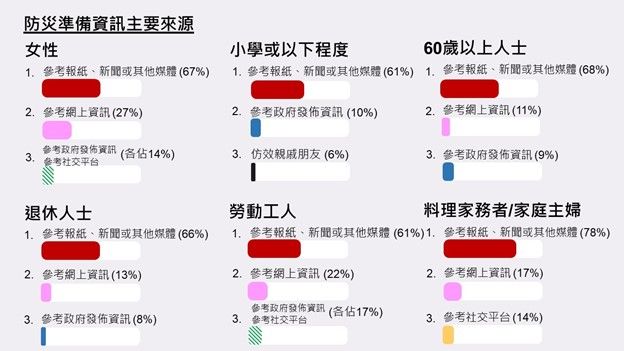

不難理解,較年長或教育程度較低的人士,傾向參考報紙、新聞或其他媒體,以獲取災難資訊(見圖二);百花齊放的網上資訊未必能接觸到這些群組。一個多元社會,由不同年齡、性別、教育程度和文化等背景的人士組成;政府在發放防災資訊時,有責任確保社區不同成員,都能透過合適渠道,及時獲取正確、且與他們理解能力相應的災害資訊,否則將影響整體應對能力,增加災難對社會的影響。而其他非政府服務組織,亦可參考相關數據,提供適切的支援。

圖二 防災準備資訊主要來源

十年前日本311大地震,位於重災區 - 東北部釜石市的184名國小學生全員生還,被譽為一個奇蹟。這些小學生多年來在校接受防災教育,具備豐富防災意識和知識;當天獨自面對地震海嘯,不止救了自己,更救了他們的家人。防災並不是一件艱深複雜的事,不論年齡、性別、職業及教育程度,都能按自己的能力做好防災工作,共同提升社區整體應對災害的能力。

教研中心鼓勵大家突破「認為自己不會有危險」的心理盲點,積極落實防災基本步(參考上篇內容:天災人禍席捲全球 過半港人繼續零準備)。中心定期在網頁提供各類防災資訊,亦會舉辦防災培訓及社區活動,加強社區人士的防災能力,共同建立一個具韌性並可持續的香港。

如欲了解更多有關公眾對災難風險及防災的認知及意見調查 2018 – 2020 的綜合調查報告,請按:公眾對災難風險及防災的認知及意見調查 2018 – 2020 綜合調查報告的行政摘要

參考資料:

NHK特別採訪小組(2018): 311的釜石奇蹟: 日本大地震中讓孩子全員生還的特別課程

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

最近,在郊野實在發生了太多不幸事故,有墮崖,有墮澗失救。想說:「玩到死」並不是福氣,而是為身邊人帶來無限的痛苦!而且郊野位處偏遠,真的出事了,比在城市出事更難救援和治理。玩郊野怎樣能夠安全一點?不厭其煩,也要不斷重申,希望搜救人員可以出動少一點。

地圖

永遠不要以為自己熟路而毫無準備。在互聯網世界,有網絡及全球定位系統(GPS)輔助,事情已好辦得多,只需同時開著手機的行山App、GPS,沿著螢幕上地圖所顯示的路線便可走出困境。不過,山上不是隨時都有無線網絡,提提大家要先下載附近地區的離線地圖。另外,地政總署的郊區地圖仍是最可靠的夥伴,最好帶備傍身。出發行山前,也應向熟悉的人交代大約路線。有時邊行山邊打卡,在網上留下足跡,最後亦可能救了自己一命。

哨子、電筒和頭燈

行山朋友常因為想減省重量,捨棄這些「濕碎」小物,但一旦意外發生,或無法預計時間而需要摸黑,就知道它們有用。它們亦可用作發送求救訊號──手機的電筒未必夠光,也要省著電用作通訊。

後備衣物

指發生意外時能保暖的額外衣物。假如要在戶外緊急露宿,或全身不慎盡濕,它可以發揮重要的保暖作用。但不要帶得過量,並要用膠袋密封。

山洪

香港山多雨多澗多,溯澗是不少人喜愛的活動,但也是充滿危險的活動。有些人覺得越大水越好玩,但一旦估計錯誤,分分鐘小命不保。山洪暴發通常在大雨後三天內出現,因此即使雨後初晴,也不要接近山澗、河谷。

雷擊

閃電擊傷的致死率約三成,如果天文台預測有雷暴,請取消戶外活動。如在中途突遇雷暴,要自保的話,首先要離開水面、樹木或桅杆;除下身上和背囊的金屬物品,如皮帶、髮夾、背包背架、金飾、戒指等。在高處者,要盡快往低地走避,並尋找建築物庇護。不然,應馬上抱頭屈膝蹲下,盡量減少與地面接觸的面積;而且最好踩在絕緣物體如膠雨衣、睡墊上。

山火

香港沒有天然山火的紀錄,自然環境也排除了引發天然山火的可能,所以山火大都是由欠缺公德的人士造成的。遇到山火,不要試圖撲滅;要保持鎮靜,估量出一條下行的逃走路線,可從以下方面考慮:山火的蔓延方向(不要跟著火蔓延的方向走!)、附近小徑的斜度(選擇較易行的路線,最好是現有的小徑)、附近植物的高度及密度(選擇少植物的地方)。若無路可逃,就以衣物包掩外露皮膚逃進已焚燒過的地方,可減輕身體受傷的機會。不要走進密林及草叢!

不要試膽

近年,隨著社交網絡興盛,「跳潭」的風氣也越來越盛,兩者之間必然有關係。我雖然鼓勵年輕人大膽踏出舒適區,但同時,他們也要有獨立思考的能力。跳下未知深度、不知水下有多少陷阱的水潭,隨時導致腦震盪、傷及脊髓神經,甚至癱瘓,以後無得玩。

最後,當然不要獨自上路!獨樂樂不如眾樂樂,享受郊野亦如是。不久我也會不定期舉辦一些免費快閃行山活動給公眾參與,甚至邀請身邊專家朋友同行,希望可以和市民大眾一同暢遊,分享香港郊野的美好!

轉載自2021年5月12日 野外動向 《玩要安全》

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

我在急症室工作了35年,2017年到達退休年齡,退休後一直在不同的大學擔任客席講師的工作。最近香港推行全民疫苗接種計劃,香港護理專科學院邀請我到社區疫苗接種中心擔任疫苗醫生,可以再次重臨前線照顧有需要人士,這是一件既富意義又令我興奮的事。這段時間在疫苗中心遇到不同市民,我覺得當中有些經驗值得在這裡分享,希望藉此讓公眾掌握更多接種疫苗的相關資訊,並釋除大家心中的一些疑慮。

個案1: 暈針

原來有不少接種者都會出現「暈針」情況, 他們在接種疫苗後5-10鐘內面色變得蒼白、脈搏和血壓下降、手腳冰冷出汗、並且失去知覺暈倒,而這並不是弱不禁風的人的專利,事實上不論種族、年齡、高矮肥瘦或是身體強弱都有機會「暈針」,而且當中還有一個特別現象 —暈針似是有傳染性,當一個接種者看見另一接種者暈倒,自己也很有可能接著暈倒,然後接種中心內就會看到有好幾位接種者接連暈倒,若不了解這個現象而身處現場的話很可能會被嚇倒。其實要預防「暈針」的處理方法很簡單,我通常會讓容易暈針的接種者躺在輪床上接種,然後躺著休息15分鐘,便可以預防暈針的情況了。如果大家擔心自己或身邊的人「暈針」,可以考慮要求疫苗中心提供這個安排。

個案2: 新冠狀病毒康復者

我最近也遇到不少新冠狀病毒康復者來到社區疫苗接種中心,當中有很多是本地居民,亦有少數是從外國回港的人士,包括留學生、商人等等。在一般情況下,我們需要接種兩劑新冠狀病毒疫苗(新冠疫苗)才被視為完成接種過程,作為有效疫苗文件;而在香港現時的制度下,新冠狀病毒康復者如欲接種新冠疫苗,只需要提供新冠狀病毒康復的證明文件,並在康復後90天後補打一針疫苗,便可視為完成整個疫苗接種過程,這亦是很多歐洲國家正採用的一種制度。

(圖片來源: 遠見雜誌)

個案3: 接種兩劑不同疫苗

部分接種者對我說,他們一個月前已經在外國接受新冠疫苗第一針,但不是香港所提供的疫苗,他們想知道自己是否可以在香港接種「科興」或「復必泰」疫苗。 根據香港現時的制度,一般而言,我們鼓勵接種者接種兩劑相同的疫苗,但如若無法接種兩劑相同疫苗的話,可考慮接種兩劑相同類型的疫苗,例如在香港以外接種了第一劑「莫德納」疫苗,便可以在港接種同類型的「復必泰」作為第二針或是接種了第一針「國藥」後回港接種同類型的「科興」作為第二針,第一針和第二針只需相距28天即可,但若是打算接種其他疫苗混合種類,則要按個別情況才能決定。

個案4: 孕婦也可以接種疫苗

美國疾控中心(CDC)和香港衛生防護中心(CHP)都建議孕婦和婦產科醫生商量後去接種「復必泰」 疫苗,而最近我也遇到不少孕婦前來中心接種新冠疫苗。據了解,孕婦若染上新冠狀病毒,其患重症的機會非常大;但如已完成接種新冠疫苗,其因感染新冠狀病毒而需要進入深切治療部(ICU)和插喉的機會則可以大大減低。婦產科一般會建議孕婦在懷孕12週後接種疫苗。

(圖片來源: Gene Online)

個案4: 哺乳期的婦女也可以接種疫苗

最初的時期很多哺乳期的媽媽都不敢前來接種新冠疫苗,不過這個禁忌已被打破,原因是美國疾控中心(CDC)和香港衛生防護中心(CHP)均認為打「復必泰」疫苗是安全的。新冠疫苗的成分是mRNA(信使核糖核酸) ,而不是活生生的病毒,因此並不會傳播新冠狀病毒給嬰兒,反而接種者有可能將保護抗體傳給嬰兒,所以最近很多哺乳期的媽媽都來到中心接種疫苗。

陳德勝 醫生

香港危難應變醫學會主席

美國 亞利桑那大學 高級核生化生命支援課程 香港區總監 (AHLS)

參考資料:

1. 香港特別行政區政府新聞網

2019冠狀病毒疫苗接種計劃:

https://www.covidvaccine.gov.hk/

2. 美國疾控中心網

有關懷孕及哺乳婦女接種新冠疫苗:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

有關接種新冠疫苗後可能出現的副作用:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

麥嘉慧,科學人

有記性的免疫系統

有時候我們會用「打敗仗」來形容身體被病菌入侵而病倒了,可幸是身體會在這次敗仗中獲得免疫力。即是說,痊癒後的身體並不會再被同一種病菌入侵。接種疫苗,就如為身體的免疫系統做了一次軍事演習,讓它記住針對某病菌(抗原)的防禦 ,並刺激抗體產生,從而獲得免疫力。以後若真的有病菌試圖入侵身體時,免疫系統就可以迅速作出反應,將病菌擊退。

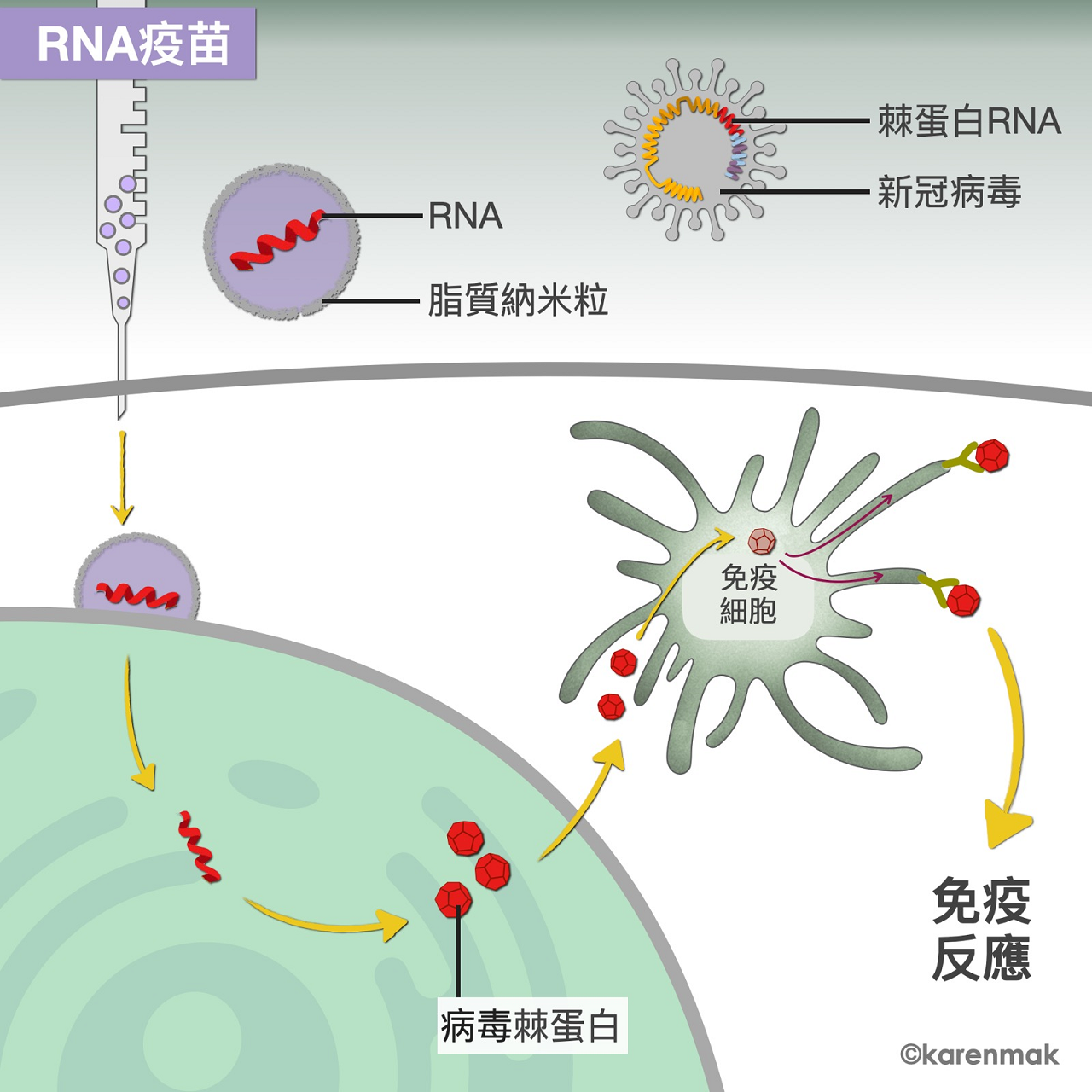

什麼是mRNA疫苗?

為了能儘早控制新型肺炎疫情,全球藥廠自去年先後緊急推出各種新一代疫苗。而其中mRNA疫苗的作用原理與傳統疫苗一樣,都是激發我們身體免疫力。傳統疫苗是直接把已削弱毒性、已「死」的病毒軀殼,或其表面抗原送入身體,來刺激免疫系統製造抗體。而mRNA疫苗則是含有新型冠狀病毒表面抗原(棘蛋白)的mRNA遺傳指令,先需靠人體細胞內的蛋白質合成機制,執行mRNA的指令去產生抗原,然後才觸發身體的免疫反應。整個機制聽起來複雜,不易令人完全明白。筆者聽過一些大眾對mRNA疫苗的疑問,在此逐一解答。

mRNA疫苗是全新的技術,它有足夠研究證據支持嗎?

在2020年12月之前,mRNA疫苗從未獲過許可使用在人類身上,但是早在1990年代已經有人提出這概念,在實驗室動物身上做注射mRNA作治療的研究。有針對流感病毒、HIV和寨卡等病毒的mRNA疫苗研究亦已於數年前開始進行。科學家已經累積了有關技術的經驗, 才使這種創新的疫苗以史無前例的速度推出。

mRNA疫苗本身會令人感染新型肺炎嗎?

不會。mRNA疫苗既不包含新冠病毒,又沒有製造整個新冠病毒的遺傳物質。因此注射mRNA疫苗並不會把病毒帶進身體,令人感染的機會是零。此外,mRNA疫苗是人工合成,可以做到無細胞生產,所以受微生物污染的機會低,理論上比傳統疫苗更安全。

接種mRNA疫苗會改變身體的DNA嗎?

不會。mRNA進入人體細胞後,會靠核糖體執行mRNA的指令,轉譯遺傳密碼成病毒棘蛋白來刺激身體的免疫反應。mRNA並不會進入細胞核(即是細胞儲存DNA的地方),並會被細胞自然降解,所以不可能改變我們身體細胞的DNA。

mRNA疫苗技術與使用上的缺點

mRNA本身的物理性質脆弱。要製造疫苗,科學家需用脂質納米粒子 (lipid nanoparticles) 將mRNA包裹在內。這可保護mRNA免被身體內的酶破壞之餘,亦可幫助細胞將之吸收。但是,mRNA疫苗的缺點是它需要在低溫下保存才能保持穩定,增加存儲和運輸成本。

預防勝於治療

接種疫苗是保障市民健康最重要的公共衛生措施之一,當社區內大部分市民都已接種疫苗,便能夠形成一個免疫力強的社區,疾病便難以擴散。這樣,我們才可以保護到少數身體不適合接種疫苗的人,這就是所謂的社區群體免疫力,控制疫情之餘,也避免釀成醫療體系崩潰的危機。

Photo by Tim Hüfner on Unsplash

參考資料:

Full List of Ingredients - Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS, U.S. Food and Drug Administration

Coronavirus vaccine: Is it safe?, Science Focus Magazine (2021 Feb 6)

mRNA vaccines — a new era in vaccinology, Nature Rev. Drug Discov., 17, pp. 261–279

科學人

可參閱相關文章:病毒載體疫苗 睇真啲知多啲