You are here

出版物 & 研究

出版物 & 研究

出版物 & 研究

香港賽馬會災難防護應變教研中心的出版物涵蓋了教研中心跟合作夥伴、顯赫學術機構的研究項目,以及有關災難防護和應變的其他研究與開發。

指引列出了教研中心特別揀選的災難管理技術資訊、操作指引和有用工具。

博客提供了一個平台,讓持份者能分享與災難有關的最新動態、意見及經驗分享。

博客文章由作者以個人身份或代表所屬單位撰寫。內容表達的觀點、思維及意見純屬作者個人想法,並不代表香港賽馬會災難防護應變教研中心的立場。

公眾可在尊重知識產權情況下,使用所有資料,並必須適當引述出處。

2020

2019新型冠状病毒疫情持續差不多一年了,不論成人或兒童對網上工作和學習都不再陌生。以往,家長都會經常提醒子女不要經常上網,或者會限制子女的螢幕時間(screen time)。然而,在這疫情期間,又或者在將來有機會出現的「網上工作/學習」新常態下,家長又怎樣可以在支持和保護子女下,同時減低因經常看著螢幕對身心的影響呢?

甚麽是合適的螢幕時間(screen time)?可以有多長?

2019年,世界衛生組織發出首個有關兒童螢幕時間的指引,建議5歲以下幼兒每天看電子螢幕的時間不要超過1小時,而1歲以下的嬰兒則最好完全不看螢幕。而美國兒童與青少年精神醫學會(AACAP),則建議小孩兩歲前最好不看螢幕,而2至5歲的小孩,AACAP建議平日可以有約一小時的螢幕時間,進行高質量教育,而在周六和周日則應限制在三小時以內。對於6歲以上小孩及青少年,美國心臟學會則建議每天不應多於兩小時。

螢幕時間過長對兒童的影響

身心發展方面

根據AACAP,太多的屏幕時間可能導致睡眠問題、學校成績欠佳、學習時間縮短、與家人和朋友相處時間減少、沒有足夠的戶外活動或體能鍛鍊,長遠更加會引致體重問題、情緒問題、自我形象和身體形象低落、害怕與潮流脫節(Fear Of Missing Out, FOMO) 和減少學習其他放鬆和娛樂方式的時間。 多項研究亦發現,疫情下的強制隔離或社交限制,會導致兒童和青少年更容易出現抑鬱症和焦慮症。

視力方面

螢幕時間過長對視力的一個明顯影響就是「數碼眼睛疲倦」(Digital Eye Strain)。研究發現,當我們凝望著螢幕時,眨眼次數會減少,而眨眼次數減少會令保護眼睛的淚水分泌減少和眼球表面的淚水蒸發得太快而造成眼乾。除了引起不適,眼乾還會增加眼角膜受傷發炎甚至感染。

近50年,全球近視的情況非常普遍。在亞洲,近9成的青少年和成年人有近視。顯然,某些原因正在影響著人們的視力。雖然現時未有確實研究數據證實近視和螢幕時間有直接關係,2019年發表在《眼科學》(美國眼科學會的官方刊物)的一項研究卻提供了證據,表明全球範圍內近視至少有一部分增長與近距離工作活動有關,這不僅是電腦或手機螢幕,傳統看書及在室內活動的時間亦較多。

如何減低不良影響?

疫情期間,成人和小孩子需要適應新的生活模式,很多家長會因為孩子不適應某些事情而安排一些彌補的活動,希望能安撫小孩或補償他們失去以往的模式。如有時間,更好的方法是: 幫助小孩找出可以表達他們感受的詞彙 (find the vocabulary) ,讓他們表達在這快速轉變下的複雜感受,聽聽他們的分享,給予他們支持和了解。

保持學習動力

網上課堂其中一個困難,是如何保持學習動力 ,AACAP建議家長可以:

- 討論有趣點: 向孩子詢問他們在網上學習甚麼,並討論為甚麼這個主題很重要和有趣;

- 增加任務成功感: 指導他們將作業分成較小的任務,以便他們逐步完成及得到成功感;

- 自主意識: 幫助他們設定短期並可實現的學習目標,在較短的上課時間或獨立學習期間內,讓孩子自己選擇如何完成任務,以鼓勵他們的自主意識

- 具體化反饋: 真實而且具體化地提供有關他們在網上學校所學習的課題。

用以上數點方法跟子女建立正面互信關係,如果子女已經是初小以上,家長便不要隨便在網上課堂中作出現,應盡量給予子女信任,讓他們建立學習自主性。

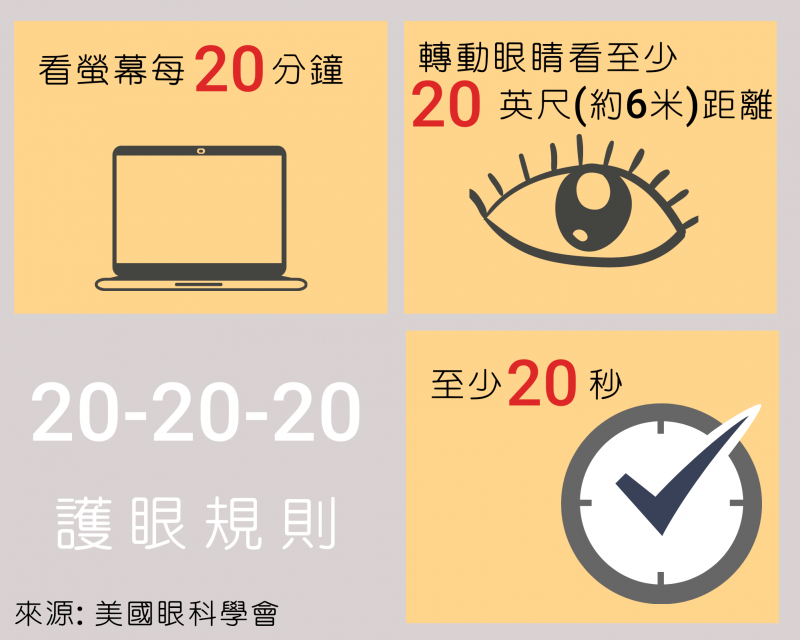

保護眼睛健康

有關護眼方面,美國眼科學會推廣「20-20-20護眼規則」,即當看著螢幕每20分鐘,要轉動眼睛看至少20英尺(即約6米或3個大門高度的距離) 外的物體至少20秒,以放鬆眼睛。可讓他們望出窗外,或在家中距離小孩用電腦位置一段距離的地方,放置一些他們有興趣觀賞的物件,定下時間或用計時器提醒他們學會亦提到,由於現時的藍光護眼鏡未有確實研究證明其功效,保持良好螢幕距離、20-20-20護眼規則和保持眨眼是最應採取的觀看螢幕護眼方法。

文中提到,現時未有確實研究數據證實近視和螢幕時間有直接關係,但是與近距離活動,如看書和常在室內活動有關。研究亦證明實,多花時間在戶外,尤其是在兒童早期,可以減慢近視的惡化速度。如果可以,可多點帶子女到戶外走走,多望望遠景。

此外,父母應首先做好榜樣,在家裡設下規則,例如:在用同膳或相處時間時不看手機等,共同建立良好護眼習慣。

部分為公眾人士提供抗疫心理支援服務的香港機構:

香港紅十字會疫情心理健康支援及『情緒支援』 "Shall We Talk"

- 向公眾人士傳遞在抗疫中處理情緒的方法。『情緒支援』 "Shall We Talk" 服務可為因疫情而受情緒困擾的市民提供預約服務,由受相關訓練的職員或義工提供支援,並由臨床心理學家作出專業支援。

- 分三大熱線,包括公眾熱線、會員熱線及家屬照顧者支援專線。

- 提供心理健康資訊,也提供靜觀練習及照顧身邊人的貼士

- 除了有關精神健康的一般資訊,shallwetalk網站亦羅列坊間不同的在線支援單位,為不同對象提供即時協助。

參考資料:

1. 為了健康成長,兒童需要少坐多玩, 世界衛生組織, 2019年4月24日

2. Screen Time and Children, American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, February 2020

3. Computers, Digital Devices and Eye Strain, American Academy of Ophthalmology, 3 March 2020

4. The Associations between Near Visual Activity and Incident Myopia in Children, Ophthalmology, February 2019

Eva LAM 林楚釗

林楚釗曾於本港及海外從事多年災難管理及人道服務工作,包括前線醫療救災行動、人員培訓及研究項目,曾涉及的災難項目包括地震、海嘯、風災、水災、衝突事件、傳染病爆發等。

陳德勝 醫生

2020年12月7日

因為冬季天氣寒冷,很多人都喜歡在室內關上窗門,空氣不流通,所以是流感盛行的季節,新冠狀病毒在冬天亦會增加爆發機會,根據美國疾控中心的數據,新冠狀病毒不但容易感染長者和長期病患者,而長者的病情會更加嚴重,65歲或以上的長者住院率比年青人高出5倍,而死亡率更高出90倍。

圖片來源:愛長照

A. 如果患有長期病患,你應繼續維持你的治療計劃:

1. 除非你和主診醫生溝通過,否則仍需要繼續服藥,不要更改你的治療計劃。

2. 儲備最少30天的處方藥物,可以減低你去藥房的次數。

3. 急症室有應急預防感染計劃,保護您免受新冠狀病毒感染,不要因為害怕感染新冠狀病毒而延遲緊急醫療服務。

4. 如果你出現感冒症狀,特別是呼吸困難、持續胸痛、新近出現神志不清、無法醒來或嘴唇或臉色發青,應立即尋求緊急醫療護理。老年人正常體溫可能低於年輕人,所以長者未必一定會發燒。

B. 準備隨身攜帶護理資料卡:

1. 姓名/年齡/身份證號碼。

2. 健康狀況。

3. 所用藥物。

4. 過敏藥物。

5. 健康服務提供者和機構。

6. 緊急連絡人及聯絡電話。

C. 減低感染新冠狀病毒的方法

1. 與他人互動時佩戴口罩,口罩應遮住口鼻,佩戴口罩可防止人們感染和傳播病毒。

2. 儘量減少與他人面對面的互動(特別在室內)。

3. 與他人保持1.5米的距離(約2臂長)。

4. 常常清潔雙手: 可用肥皂和水,或使用含至少70%酒精的搓手液。

5. 避免用手接觸眼、口、鼻。

6. 咳嗽和打噴嚏時,用紙巾或手肘內側遮掩口鼻,然後洗手。

7. 對經常接觸的表面和物品進行清潔和消毒。

8. 多留意新聞廣播新冠狀病毒訊息。

9.盡快接種流感疫苗。

D. 採取自我保護措施

1. 盡量留在家中不要外出。

2. 如果要去超市購物,盡量選擇比較人少的時間,如果可以,盡量讓家中年青的成員代購物品。

3. 如果未能在家中煮食,盡量減少在食肆進食,考慮外賣和送餐服務。

4. 外出時,隨身攜帶預防感染物品:口罩、紙巾和至少含70%酒精搓手液。

5. 避開沒有佩戴口罩的人。

6. 如果要外出到公園散步,要盡量走到空曠少人的地方。

E. 外出或探訪朋友需要考慮“增加危險因素”, 包括:

1. 行人眾多的路徑。

2. 擠迫的交通工具。

3. 互動人數眾多。

4. 房間或空間通風不好的室內會面。

5. 會面地方太小不能保持1.5米的距離。

6. 你與他人互動太長的時間。

7. 朋友不喜歡戴口罩。

8. 你的朋友出現感冒或新冠狀病毒病症狀或在過去14天接觸過新冠狀病毒感染者。

9. 自己出現感冒或新冠狀病毒病症狀或在過去14天接觸過新冠狀病毒感染者

10. 政府宣佈疫情嚴重爆發期間。

*如果遇到這些危險因素, 你應該考慮取消或延遲探訪!

F. 親友探訪你的期間

1. 最好安排在室外探訪親朋好友,如果不可行,盡量打開門窗,注意寬敞空間,並保持1.5米的的社交距離。

2. 擺放桌椅以保持社交距離,來自同一家庭的人可以集體待在一起而無需相互保持1.5米的距離。

3. 避免與朋友密切接觸,如不要握手或擁抱,用揮手和言語問候代替。

4. 如可能,遠離沒有佩戴口罩的人或請你周圍的人佩戴口罩。

5. 考慮記錄你拜訪過或拜訪過你的人員名單,並記錄拜訪的時間,如果有人生病了,這將有助於追蹤接觸史。

最後希望各位長者在冬季注意保暖,有充足睡眠,保持均衡飲食,多吃生果蔬菜及含豐富維他命C的食物,保持身體健康,快快樂樂的渡過冬季。

參考資料:

您的健康 - 老年人, 美國疾控中心 [2020年11月3日更新]

2019冠狀病毒病常見問題, 衛生署衛生防護中心 [2020年6月9日更新]

陳德勝 醫生

香港危難應變醫學會主席

美國 亞利桑那大學 高級核生化生命支援課程 香港區總監 (AHLS)

專家:陳燕妮 (呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家)

不經不覺2020年已經來到最後一個月,我們已經與疫情共處了整整一年,回想我們由年初忙著搜羅各式各樣的防疫用品而奔波,到現在我們慢慢適應各式各樣的防疫措施。事實上,我們所有人都見證著這場百年一遇的疫症如何影響世界每一個人。

十二月既是一年之中最後一個月,亦是冬節和聖誕節的時間,佳節適逢疫情的新一波,我們應該如何在疫情中照顧自己的心靈健康呢?或者,我們可以藉著2020年最後的一個月,在需要保持社交距離的日子裡,珍惜獨處的時間,好好聆聽自己的心聲,梳理一下自己的感受。呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家陳燕妮女士提醒我們以下的要點和分享小貼士。

1. 不讓遺憾及無止境的期盼奪走當下

在疫情中我們常常會有這樣的想法:「如果沒有這個疫情,我便可以…… 」,「等疫情好轉之後,我便可以…… 」。我們可能會把心神放在追悔未能達成的事情,或盼望着疫情快點好轉,讓我們可以實踐想做的、想達成的事情。我們每日盼望着更美好的將來,卻不期然忘記了好好活在當下的重要。

如果我們讓自己放下已經過去的遺憾和對未來的擔憂,可能會發現當下還有很多值得我們細心感受的美好事物。當你望出窗外,天空、鳥兒、樹木等都可帶給你一點平靜,讓你放鬆。如果能夠覺知當下自己還有健康的身體、安全的居所、足夠的食物,也會讓你感到幸福快樂。也許你可以嘗試讓自己靜下心來,享受一杯好茶,閱讀一本好書,深刻地感受當下的美好。

我們可以在這個時間重新檢視我們所擁有的資源,嘗試發揮創意運用我們的所有,盡力為生活帶來不同的樂趣和體驗。這樣可以提升我們的自我效能 (self-efficacy),使我們更有信心面對未知的將來。

2. 重拾往昔的美好

回想過去幾十年,科技發展令人與人之間的距離變得越來越短,由以前用信件、電報、電話、電郵、短訊溝通,到今天唾手可得的視像會議。飛機的出現,讓我們能一夜之間到達地球的另一端,與我們的親友見面。二十一世紀是瞬息萬變的時代,世界彷彿比上世紀快十倍的速度前進,偏偏疫情就像汽車的剎車掣一樣,突然把我們的世界剎停。

在疫情下,我們連與身處同一個城市內生活的朋友都要保持社交距離,人與人之間突然變得疏離。但是細心思考,其實對比上一代的人,我們擁有更先進的科技與其他人保持聯繫。只需一個電話、一個視像會議,便能瞬間把我們連在一起。可能有一些朋友不習慣使用這些通訊設備,我們也可以重拾爺爺嫲嫲年代最常用的通訊方法 — 用書信來聯繫呢?我們可以親手寫一封信,透過筆跡和字裡行間和親人朋友重新體驗那份溫暖和關愛。

3. 發揮創意,在冬至和佳節為家人朋友送上祝福

冬至在即,傳統上我們都會在冬至與家人團聚一同吃冬至飯,疫情可能會令我們未能像以往一樣有家庭聚會,或者我們可以發揮創意,嘗試在線上與家人一起吃冬至飯。如果有長者在疫情中要留在院舍過節,也許我們可以預備他們喜歡的菜式,加上一幀全家福、一張寫滿祝福的問候卡,提早送到院舍,讓在院舍的長者也可以感受到我們的關懷,分享佳節的喜悅。在2020年結束前,就讓我們透過不同的方式,向我們珍惜的人表達關愛。

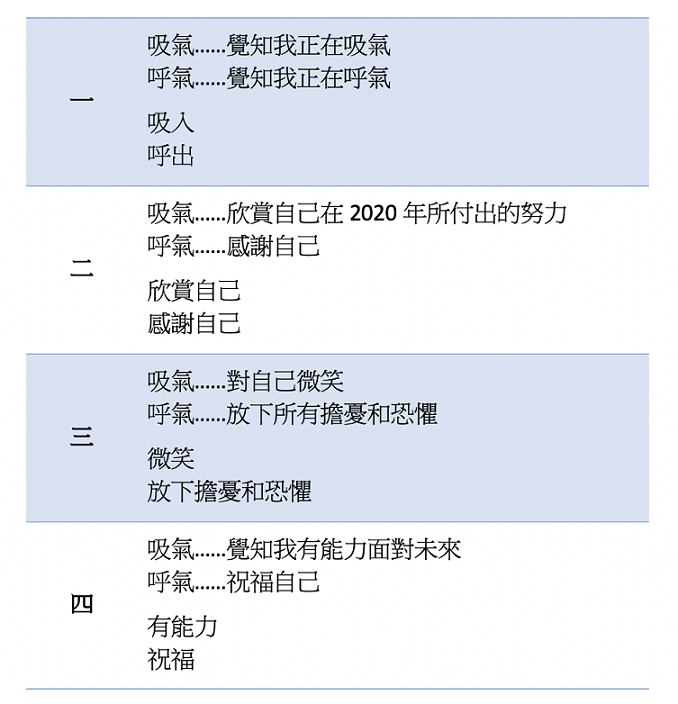

4. 正念呼吸,感謝自己,祝福自己

面對一波又一波的疫情,各式各樣的情緒,例如失望、遺憾、擔憂、無奈、孤單等,可能會不時出現。為助你好好梳理一下自己的情緒,誠邀大家嘗試用以下的正念呼吸練習,感謝自己今年為適應疫情而付出的努力,以安撫自己的身心靈。

專家:陳燕妮 (呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家)

撰文:方芷嬣 (香港賽馬會災難防護應變教研中心專業發展及知識管理經理)

香港在2003年經歷過SARS,當時我在酒店業工作,在疫症中汲取經驗後,酒店業已準備應變措施,如業務持續性規劃(Business Continuity Plan) ,確保疫症再來也可以正常運作。現職的非牟利院舍亦對連續業務早有準備,確保院舍可以繼續提供服務,病人健康得到保障。

在疫情中,酒店和院舍都面對同樣的危機,同樣要保障服務對象的安全和健康,不同的是院舍依靠善款運作,酒店則靠入住和餐飲服務賺取營運資金。從年初到現在,COVID-19 對香港的旅遊業的影響最大。自己曾經是酒店業的一份子,所以見到酒店從業人員在疫情下辛勞的工作及面對疫情帶來一定的風險有點感觸。

我們在非牟利院舍工作,努力緊貼應變措施,因為不能直接溝通,就以科技服務病人,因需要減少社交距離,就請義務老師在網上教病人烹飪和做工藝品,確保他們得到心理支援,在疫情中感到溫暖,支持他們面對疾病。我知道很多仍然在酒店工作的舊同事還是非常敬業樂業地服務每位客人,又同時面對嚴峻的疫情。在疫情初期,裝備並非常常足夠,很多時需要自備防疫裝備。自二月開始,身邊有不少旅遊和酒店業的好友失業,至今仍然找不到合適自己的工作,生計受影響!

其中一位酒店業好朋友因疫情影響而失業,現在某酒店任兼職員工,需要直接送餐給住在酒店房的檢疫客人。面對極大風險,每天要穿上全副保護裝備送餐,但為照顧家人,唯有繼續努力!

雖然酒店準備業務持續性規劃,但計劃卻不可能為出現時間那麼長的疫情作出準確的預測,因此除了透過裁員和無薪假節流,還要想辦法開源,而Staycation就成為開源的辦法之一。

酒店花盡心思去宣傳 Staycation, 吸引本地客人入住,而一般香港人都喜歡間中享受短假期,既可以一家人享受下酒店服務,又可以放鬆減壓。加上大家抗疫太久也想輕鬆一下,Staycation自然變成酒店業的一個好商機,而且很快成為潮流。我曾經是酒店業一份子,深信酒店做的防疫措施應該非常充足,房間、公共地方和酒店設施也會緊密定期做消毒,以確保住客安全。

Photo by Anmol Seth on Unsplash

如果客人打算到酒店Staycation,毋須過份擔心,但亦需要注意衛生,不可鬆懈。盡量避免入住為檢疫人士提供服務的酒店,入住酒店期間緊記保持社交距離,遵守入住人數上限,留意房間內的空氣調節是否正常。在酒店公衆範圍戴口罩,勤洗手等等。如身體不適,就不要入住,查看預訂房間的條款是否容許更改入住日期。如果到酒店餐廳用餐,可盡量選擇自選餐牌(a la carte menu),相對較吃自助餐的風險低。如選擇吃自助餐亦需要注意衛生,取食物前清潔雙手及戴上口罩,進食時才脫下口罩。用餐後,談天時亦請盡量戴上口罩。

Photo by Farhad Ibrahimzade on Unsplash

假如與其他家庭一起Staycation ,可盡量避免到對方的房間聚集,而選擇在公眾地方見面或一起使用酒店設施。如客人不慎弄污地方和設施,可通知酒店職員馬上清潔消毒。

酒店生意在疫情初期非常差,很多舊同事相繼離職,或是被裁員。推出Staycation後,雖然生意好轉,但酒店的人事管理卻非常審慎,大部分酒店都暫停聘請新人。所以很多部門都會以跨部門培訓(Cross Department Training) 去善巧利用現有的人力資源,成為持續性規劃之一。作為前酒店從業員,我非常肯定酒店從業人員確實面對極大挑戰,而且工作量飆升,一方面需提供專業服務,另一方面要持續消毒清潔酒店所有範圍,以保持環境衞生像院舍一樣。我們在院舍工作消毒環境需要達至專業的程度,但對於酒店業朋友卻是百上加斤。

最近有機會與幾位酒店業的舊同事聚餐,大家都努力抗疫,但提到維持生計和工作壓力,加上擔心家裏的小朋友和老人家,心裡都有一陣酸溜溜的感覺,相信大家可能都有同感!在院舍工作後,明白面對強大壓力下心理支援的重要性,若果選擇到酒店享受Staycation,就應盡情放鬆自己。在大學攻讀酒店系的時候,我們學懂所有客人都是貴賓而且同樣重要,我們會盡力以專業態度服務每一位客人。在疫情期間,我更加學懂酒店員工也需要客人的配合,才能確保住客的健康和環境衛生。希望大家明白到酒店從業員面對的壓力,讓我們享受staycation的同時能夠互相支持配合,同心抗疫!

作者:Maggie EE

Maggie EE 於香港、英國、美國及瑞士接受教育,大學主修酒店管理,畢業後於美國、台灣及香港的酒店工作逾二十年,擁有豐富的酒店管理經驗,近年在非牟利院舍工作,負責院舍管理及服務,希望能為服務對象盡力提供最專業的服務。