You are here

出版物 & 研究

出版物 & 研究

出版物 & 研究

香港賽馬會災難防護應變教研中心的出版物涵蓋了教研中心跟合作夥伴、顯赫學術機構的研究項目,以及有關災難防護和應變的其他研究與開發。

指引列出了教研中心特別揀選的災難管理技術資訊、操作指引和有用工具。

博客提供了一個平台,讓持份者能分享與災難有關的最新動態、意見及經驗分享。

博客文章由作者以個人身份或代表所屬單位撰寫。內容表達的觀點、思維及意見純屬作者個人想法,並不代表香港賽馬會災難防護應變教研中心的立場。

公眾可在尊重知識產權情況下,使用所有資料,並必須適當引述出處。

2020

楊樂恩

2019冠狀病毒病在香港已持續近11個月。數據顯示,年齡較大或有慢性疾病的患者(例如高血壓、心肺疾病、糖尿病或癌症等),有較大機會出現嚴重情況[1]。除了以上風險因素外,居住環境都是其中一個提高感染風險的因素。例如居住在人口密集的分間樓宇單位(例如劏房或籠屋)裡,患上2019冠狀病毒病的風險可能較高。究竟有什麼因素會增加劏房住戶受感染的風險呢?

- 室內通風:分間樓宇單位一般缺乏窗戶,而且物件因空間有限,需要向高處堆放,有機會阻隔主要通風口而導致室內通風較差[2],加上居民的生活及走動空間有限,病毒較易在住客間傳播[3]。

- 廚廁共用:統計處2016年《中期人口統計主題性報告》指出, 約30%的分間樓宇單位居民需要共用廚房,而約5%居民則需要共用厠所[4]。共用的廁所或廚房衛生環境通常較差[5],加上地方狹小難以保持社交隔離,病毒傳播的風險因此增加。

- 社會經濟地位:統計處同一報告指出,分間樓宇單位居民的平均每月收入較全港住戶低(分別為$13,500及$25,000)[4],購買口罩和洗手液等個人防護用品會為他們帶來更大的負擔[6]。

- 被邊緣化的群體:分間樓宇單位居民多為被邊緣化的群體,如新移民、少數族裔或獨居老人等,由於語言不通或渠道不足,較難接觸到防疫資訊和社區支援等[7]。

面對較高的感染風險,分間樓宇單位居民如何在資源有限的情況下,好好保護自己呢?大家可以參考以下貼士:

1. 回家後:

- 入屋後第一件事: 先洗手!

洗手後,最理想是立即洗澡,但最少也要立刻換上清潔的衣服。

2. 處理U型聚水器和廁所

- 沖廁前蓋上廁板蓋

- 每星期一次或以上,在家中所有地台去水口位置注入兩大杯水

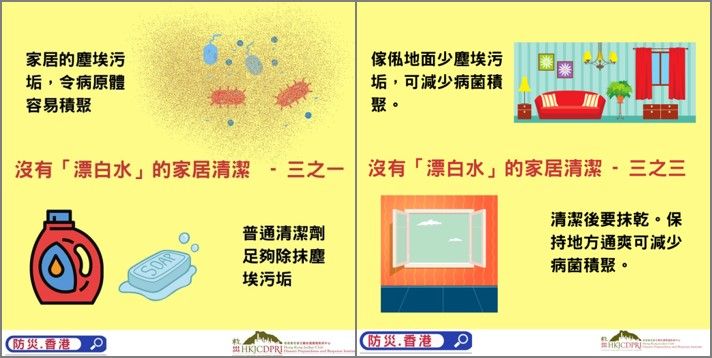

3. 如漂白水不足

- 使用普通清潔劑和肥皂,甚至只用清水,抹掉傢俬或地面上的塵埃和污垢,因「塵埃污垢」能令細菌容易積聚。

每次清潔完都要抹乾,並保持室內乾爽及空氣流通

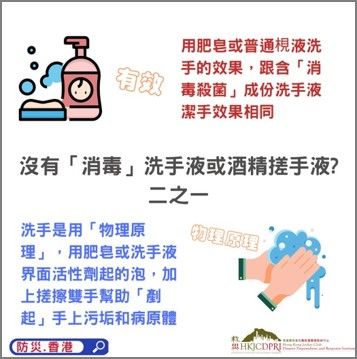

4. 如「消毒殺菌」成份洗手液及酒精搓手液不足

5. 如口罩不足

- 經常洗手和減少手部觸摸公共物件

除了以上防疫貼士,分間樓宇單位居民在疫情持續下,面對家庭照顧和收入減少等壓力增加,有機會出現情緒困擾;早前有調查更指逾7成受訪劏房照顧者出現抑鬱情緒,甚至會有輕生念頭,社會大眾宜多關注[8] 。

參考資料:

[1] Centre for Health Protection (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Centre for Health Protection. Retrieved from [Retrieved 15 Sept 2020]

[2] Dawn, D., Sawicki, M., Wong, J. (2013) Subdivided Housing Issues of Hong Kong: Causes and Solutions: an Interactive Qualifying Project, p.11. Worcester Polytechnic Institute.

[3] Lai, K. M., Lee, K. M., & Yu, W. (2016). Air and hygiene quality in crowded housing environments – a case study of subdivided units in Hong Kong. Indoor and Built Environment, 26(1), 32–43. doi:10.1177/1420326x15600042

[4] Thematic Report: Persons Living in Subdivided Units. Census and Statistics Department, Hong Kong Special Administrative Region. (2016)

[5] 熱窩(住屋權報告書), Hong Kong People's Council on Housing Policy. 2000 [p. 25]

[6] Chui, C.H.K. & Ko, A. (2020) Converging humanitarian technology and social work in a public health crisis: a social innovation response to COVID-19 in Hong Kong, Asia Pacific Journal of Social Work and Development, DOI: 10.1080/02185385.2020.1790412

[7] Migrant workers in cramped Gulf dorms fear infection, The Economist, 23 April 2020 [Retrieved 15 Sept 2020]

[8] 調查指7成劏房照顧者因疫情感抑鬱 9成指經濟成壓力來源, Hong Kong Economic Times, 18th May 2020 [Retrieved 15 Sept 2020]

楊樂恩 Yeung, Tiffany Lok-yan

於London School of Hygiene & Tropical Medicine 公共衛生碩士畢業,現為同所大學的博士學生。工作經驗包括災難防護培訓,研究和教育。

筆者在10月13日的文章為大家介紹了聯合國的「國際減災日」(International Day of Disaster Risk Reduction),以及提到全球國家承諾減低災害造成損失的《2015-2030仙台減災綱領》(Sendai Framework of Disaster Risk Reduction)。

《仙台綱領》共有7個大目標(以38個指標來衡量)。七大目標中,絕大部份都以2030年為完成目標的限期。只有第五個:大幅增加全國性及本地減災規劃 (TARGET E: Substantially increasing the number of national and local strategies for disaster risk reduction) ,要在2020年底完成。

根據聯合國減災辦公室(UNDRR)在今年發表的其中一份報告的數據顯示[1],截至2018年底,在全球約200個國家中,只有80個與《仙台框架》相關的減災規劃有關。而另一個指標(E2),則顯示只有43個國家表示其部份地方政府(local government)具本地的減災規劃。從這兩個數據的達標情況來看,估計到2020年底的時候,全球的減災表現不太樂觀。

放眼本地,香港的表現如何?雖然香港並不是聯合國成員,而香港回應《仙台框架》的表現並不一定直接反映在聯合國的數據上,但是對於一個常以「國際都市」自許的地方,我們值得思考香港政府在減災方面的規劃和思維。雖然2017年香港政府的《施政報告》中,政府提及「會繼續投資各項防禦性基建,不斷檢討及改善現行的應急機制和措施,提升我們防範和抵禦天災的能力」[2],可是在2018年及2019年的《施政報告》中,則再無在防災減災上著墨。因此,在最新一份2019年《財政預算》中,政府也沒有就防災減災事務上,列出預算應付相關需要。由此可見,香港始終是沒有一套完整的防災減災規劃,讓公眾知道宏觀的遠景和具體的目標。

值得一提的是,澳門在2019年11月通過《防災減災十年規劃 (2019-2028)》。根據規劃目標,「至2023年要進一步優化突發事件應急管理體系,減少重大特大突發事件及其造成的生命財產損失,到2028年,主要防災減災工程和項目基本建成,安全韌性城市願景基本實現,公眾生命財產安全得到更加充分保障」。[3]

可能在市民心中,香港的主要災害如颱風,都不會構成重大人命財物損失。然而,隨著全球氣候變化,極端天氣的出現機率增高,已經是不爭的事實。災害風險亦相應增加。根據香港賽馬會災難防護應變教研中心引用ARCADIS Sustainable Cities Index 2015,在亞洲城市中,香港的災害風險屬高類別。但教研中心的調查顯示「有61%認為天災愈趨嚴重的香港受訪者沒有為防災加強準備」 [4] 從這些數據看來,香港作為一個安全城市尚有一段路要走。因此政府和民間有必要一同檢視香港是否需要一個完整的防災減災規劃,如此的檢視對社會是相當具價值的。

[1] Monitoring the Implementation of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: A Snapshot of Reporting for 2018, UNDRR, 2020 (P.22)

[2] 行政長官2017年施政報告, 香港特別行政區政府, 2017 (第222段)

[3] 《澳門特別行政區防災減災十年規劃(2019-2028年)》正式公佈, 澳門政府發言人辦公室, 2019年10月31日

[4] 61% HK Public Aware of Increasing Disaster Risks Without Taking Extra Actions, HKJCDPRI, 26 December 2019

林鈞浩 Kwan-Ho Timothy LAM

世界主義、人道主義者、曾在逾五十個國家生活及工作。

香港賽馬會災難防護應變教研中心 Technical Expert for Professional Development 。

英國約克大學 Post-War Recovery Studies (戰後重建) 碩士畢業,十多年從事人道事務工作。2018-19年為國際紅十字會 (IFRC) 美洲加勒比海辦事處主管。

經驗分享:許思思 (認知障礙症患者照顧者)

專家分享:陳燕妮 (呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家)

認知障礙症是腦部慢慢退化的過程,患者最初會出現記憶較差,日常自理及生活逐漸會出現困難,例如:會忘記熄火、關水喉、食藥等日常瑣事,甚至乎會忘記回家的路。另外,患者的語言能力、計算思考分析都會出現困難。患者亦可能會出現性情的改變,如他們的脾氣可能會變得暴躁,情緒也可能會比較波動,甚至出現幻覺。

在2019新型冠狀病毒病的期間,不少為認知障礙症患者提供的專業訓練服務都受到疫情影響而被迫暫停,許多患者需要長時間留在家中而減少訓練。部分患者的家人,可能會發現患者的反應會比之前變慢,甚至出現呆滯的情況。相信不少的照顧者都會擔心家中的親人可能會在疫情期間加速退化。

究竟在疫情之中,照顧者怎樣可以安全地留在家中,但又能夠幫助患者維持一定程度的訓練呢?我們向認知障礙症患者照顧者許思思女士了解,並徵詢呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家陳燕妮女士的專業意見。

其實,對於認知障礙症的患者來說,訓練並沒有專業不專業之分,只要是能夠為患者的腦部帶來刺激,腦神經細胞的突觸仍然有機會可以增長,有機會減慢退化的速度。以下有一些例子,是思思照顧媽媽時的觀察和經驗,希望可以為大家帶來一些靈感,讓大家可以在家與患者體驗一下。

1. 一起做小家務或訓練

- 雖然患者動作可能不及以前靈活,反應比較慢。但他們可以通過參與部分較容易的家務,例如:摘菜、抺枱等,讓患者訓練專注力,亦能訓練患者的肌肉。家人亦可以藉機與患者多交流,和他們談天說地,回顧從前生活的點滴。

2. 適量接觸新事物

- 很多時候照顧者會為患者預備他們最喜愛的東西,例如:食物、音樂、活動等等。有時候讓患者適量接觸一些新事物刺激他們,可以為患者帶來不一樣的體驗和驚喜。或者我們可以嘗試換掉懷舊音樂,改為播放K-POP吧!

3. 共同經驗生活中的點滴

- 思思知道媽媽向來愛美,注重皮膚保養,就趁機會和媽媽一起美容。在日常生活中與患者一同經歷生活點滴,創造更多共同美好的回憶,除了可以為患者平淡的生活帶來一點點的刺激,亦有助他們建立快樂的情緒。

心臨床心理學家陳燕妮和我們分享專業知識:「簡單如人與人之間的眼神接觸、身體的接觸擁抱,都能夠將患者從他們的思緒中帶回現實的場景。尤其是較晚期的患者,他們會很容易停留在一些過往受傷或者不愉快的經驗之中,令他們不能控制自己的情緒。眼神接觸或是一些親情和情感交流,有助患者能夠回到現實,活在當下,平復心情從而穩定情緒。」

照顧長期病患者是一件不容易的事,希望以上的小貼士能夠為每一位照顧者帶來一點點的啟發,同時帶來一點點的鼓勵。在疫情中,讓我們能夠成為同路人。

延伸閱讀:在疫情中與社區同行 (一) – 認知障礙症照顧者的需要

撰文:方芷嬣 (香港賽馬會災難防護應變教研中心專業發展及知識管理經理)

經驗分享:許思思 (認知障礙症患者照顧者)

專家分享:陳燕妮 (呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家)

2019新型冠狀病毒病疫情影響著我們每一個人,即使我們並沒有染上疫症,也影響著我們每天的生活。照顧患有認知障礙症的親屬,想必會在疫情期間遇到不少壓力,而照顧者在注意患者的需要時,亦需要照顧好自己的需要,讓自己有休息的空間和時間,保持正面的態度以應付每天的生活。我們特別邀請認知障礙症患者照顧者許思思女士及呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家陳燕妮女士分享疫情中的挑戰,希望照顧者學懂照顧自己,並同樣獲得關注。

2019新型冠狀病毒病疫情影響著我們每一個人,即使我們並沒有染上疫症,也影響著我們每天的生活。照顧患有認知障礙症的親屬,想必會在疫情期間遇到不少壓力,而照顧者在注意患者的需要時,亦需要照顧好自己的需要,讓自己有休息的空間和時間,保持正面的態度以應付每天的生活。我們特別邀請認知障礙症患者照顧者許思思女士及呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家陳燕妮女士分享疫情中的挑戰,希望照顧者學懂照顧自己,並同樣獲得關注。

臨床心理學家陳燕妮給我們寳貴的建議:「照顧者能夠學懂照顧自己是第一步,了解自己的需要,學習欣賞自己,亦需要接受自己的能力也有限制。當我們能夠好好照顧自己,我們便能夠冷靜分析那些是患者的需要,而那些其實是自己的需要。在照顧的過程之中,我們亦慢慢能夠放鬆下來,觀察患者時可能更加客觀。」

從思思的分享中,我們知道她最初因為不太清楚媽媽的狀況,面對很多的壓力。後來通過與家人的溝通,訂立不同的照顧方案和共同目標,在過程中互相肯定大家的付出和努力,建立默契。另外,她自己亦透過修習正念,慢慢學習如何讓自己休息放鬆。

透過修習正念讓自己放鬆後,思思發現自己時常因為把自己定位在照顧者的角色,往往會把患者的需要放在自己的需要之上,而忘記了好好地照顧自己。後來她逐步學習接納自己也有限制和必須照顧自己的需要。

提升了自我照顧的能力後,思思便更有力量與媽媽同行。在照顧媽媽的同時,思思更加不忘同媽媽表示感恩,用言語表達自己的感受,感謝媽媽給她們的愛。同時,可以一起建立快樂的回憶,享受相處的時間。她也會與媽媽回顧以往生活的點滴,更在媽媽的身上,找到了不少與自己相似的地方。在媽媽漸漸忘記自己是她女兒時,她能夠發揮無限的創意,靈活地嘗試代入不同的角色與媽媽相處。

“正念是覺察和於當下覺醒的力量。正念是一種生活方式,能為修習者帶來平安和快樂。

正念修習應該是愉快及享受的,不需花費氣力,亦無須掙扎,就能為你帶來喜悅、放鬆及平安。”

- 陳燕妮 (呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家) -

以下的影片分享思思的經驗,臨床心理學家陳燕妮更會在片末教大家練習正念呼吸,學習如何透過呼吸練習,舒緩緊張的情緒。

照顧認知障礙症患者其實和應對疫情一樣,我們的計劃往往趕不上變化。但只要我們能夠重拾心靈的平安喜樂,給予自己時間和空間,靈活運用創意,我們就能好好照顧自己和家人。希望大家都能夠好好休息,在疫情中重拾力量,在未知的處境中看見希望。

在另一篇,我們將會為大家帶來認知障礙症患者在疫情中的需要。

延伸閱讀:在疫情中與社區同行 (二) – 認知障礙症患者的需要

撰文:方芷嬣 (香港賽馬會災難防護應變教研中心專業發展及知識管理經理)