You are here

出版物 & 研究

出版物 & 研究

出版物 & 研究

香港賽馬會災難防護應變教研中心的出版物涵蓋了教研中心跟合作夥伴、顯赫學術機構的研究項目,以及有關災難防護和應變的其他研究與開發。

指引列出了教研中心特別揀選的災難管理技術資訊、操作指引和有用工具。

博客提供了一個平台,讓持份者能分享與災難有關的最新動態、意見及經驗分享。

博客文章由作者以個人身份或代表所屬單位撰寫。內容表達的觀點、思維及意見純屬作者個人想法,並不代表香港賽馬會災難防護應變教研中心的立場。

公眾可在尊重知識產權情況下,使用所有資料,並必須適當引述出處。

2021

去年十二月底,我看了一部電影,故事是關於無政府主義者計劃對香港主要基建作出核子武器襲擊,目的是要「推倒重來」。如果恐襲成功,香港大嶼山將受核輻射污染,三十年內都不適合人類居住。

雖然這只是個電影故事,而且大家可能覺得香港受核武襲擊的機會不高,但是放眼全球,核武對人類的威脅卻是真實地存在。自從上世紀第二次世界大戰,日本廣島及長崎人民經歷了人類歷史上首次核武襲擊後,人類一直活在這種恐懼中,即一旦任何擁有核武國家開戰,並使用核武,情況就會像是「同歸於盡」一樣。

《禁止核武器條約》談判第二階段會議 (圖片來源:聯合國, Photo Credits: Paolo Rivas)

今年一月二十二日,於2017年聯合國通過的《國際禁止核武條約》(Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons)終於正式生效。條約限制締約國「不論在任何情況下,均不得開發、試驗、製造、生產、或以任何方式取得、處理或儲存核武器或其他核爆裝置。」 雖然全球九個擁有核武的國家(中國、英國、美國、法國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、以色列及北韓)都不是締約國,但是現時在國際間有五十個國家簽署願意放棄核武,這的確是全球人類的喜訊。

筆者支持廢除核武。數年前參觀日本長崎原爆紀念館時,對館內展品及核武造成的不人道破壞印象深刻。核武是「大殺傷力武器」,核爆瞬間的生靈塗炭,程度遠超越其他武器。核幅射的影響長遠,帶來的破壞不只是人類生命及健康,更影響大自然及其他物種。此外,一旦使用核武,受影響的不只是軍事設施及人員,更會傷害到平民百姓。因此,核武應該被禁止。

雖然香港與核武的距離可能很遠,但香港也有機會面對其他核子事故的風險。距離香港約50公里的大亞灣核電站就是我們面對的風險,假如核電站發生意外,香港自然也會受影響。

廣東大亞灣核電站 (圖片來源:中電)

然而,大家對有關風險有基本的認知嗎?大家知道政府對核事故的風險評估嗎?政府有應對方案嗎?假設你住在西貢,核事故發生後,你需要疏散嗎?大家想想自己有看過政府「大亞灣應變計劃」或「港核投」的資訊嗎?還有,想想自己有否留意政府曾就核事故應變能力進行跨部門演習測試嗎?或者,再想想自己知道社會團體有甚麼獨立評估和看法嗎?

如果大家對我們與核事故的距離沒有太多認知,自己也沒有個人的判斷,那或許可以藉國際人道主義及反核武運動七十多年的努力迎來「小勝利」之際,重新認識香港面對核子危機的風險程度,以及相關的防災備災知識。而再進一步,筆者希望在二十一世紀有更多國際公民及國度,對國際禁止及裁減核武方面有更多的關注,並更著重建立以人道主義為本的立場。

林鈞浩 Kwan-Ho Timothy LAM

世界主義、人道主義者、曾在逾五十個國家生活及工作。

香港賽馬會災難防護應變教研中心 Technical Expert for Professional Development 。

英國約克大學 Post-War Recovery Studies (戰後重建) 碩士畢業,十多年從事人道事務工作。2018-19年為國際紅十字會 (IFRC) 美洲加勒比海辦事處主管。

數天前,在新聞看印尼發生6.2級地震,在先進的地方生活條件較高,但在較落後的地區情況就不一樣,希望這次印尼地震不要有太多的傷亡。同時,也不禁想起自己曾經在地震中死裡逃生,激發我分享地震的經驗。不如,就由突如其來的地震說起:

1999年9月21日1:47am

大家已經入睡,突然被隆隆巨響吵醒,不是雷電那種規模,聲音之大非筆墨能形容。當時還未能覺察突而其來的巨響是甚麼,已經從房間另外一面聽到父母大叫「地震」!

第一次震動是上下不停地震盪,忽然之間變了左右搖擺,整個大廈在動,以為是頭昏眼花,在不知所措之下,唯有在床上等待地震停下來的一刻!9月天氣還是熱,但蓋著被子好像安全一點。心想地震究竟多久才會停下來呢?

驚魂未定,地震平靜下來,而且感覺較之前安全,雖然穿著睡衣,便和父母立刻一起從十八樓走到地下逃生,不敢坐升降機。走到街上坐在路邊,只聽到救護車不停在我們家外面的大街經過!這是我第一次經歷如此嚴重的災難,是真正的死過翻生!

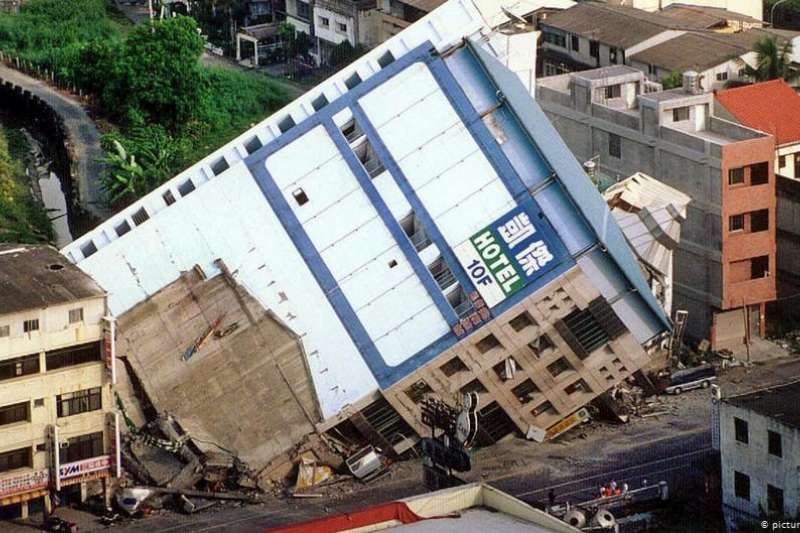

連結:風傳媒 (圖片來源:德國之聲)

感覺沒有餘震後,父母和我決定回家。回家發現電力供應已中斷,家中一片混亂,櫃子都塌了下來。我們感覺災難真的來臨了,想到社區需要互相幫助,於是我們便立即換衣服,各自回公司看看情況和盡力支援其他人。

我工作的酒店是台中市當年最高的大樓,共有三十二層、三百多間客房。而記憶中當睌是full house!我想到這裡心也打震,便立即回酒店。

回到公司,見到同事和客人站在酒店大門外集合和等待。地震突如其來,酒店總經理第一時間啟動緊急應變計劃,通知當值同事撤離所有住客。通宵更同事立刻上客房拍門,叫醒住在每一層樓的每一個客人,帶領客人從走火通道樓梯直奔地下,然後點名。點名後,發現大約有數位長住的房客(long staying) 沒有下來報到,手提電話也一直打不通。查看過客人當時已不在酒店房間,要找他們也非常困難,但災難在前不能放棄,我們努力尋找,數小時後發現原來這數位客人都跑到附近的公園避難,真是有死裡逃生的感覺!

許多香港人都熟悉台灣,9.21大地震後更意識到台灣會經常發生地震。我從少便知道地震是甚麼,但台灣以前很少發生大地震,父母雖有提及,但沒有認真對待,居住的地方也沒有地震演習。社區方面,因為一直都只是小規模的地震,沒有像9.21般的大地震發生,所以當發生時,大家都束手無策。在這次地震中有同事的家園完全被毀,也有不少傷亡,令人非常傷感。當年,台灣雖然已是先進的地方,但地震防災措施也不是那麼完善。

對防災最重視的算是酒店,在我工作的酒店其實在發災前都有一系列的備災措施,例如緊急事件演習(Emergency Drill)、成立緊急應變小組(Emergency Response Team)、選派不同部門的同事,如當值工程師、房務部主任、當值經理,連同總經理一起擬定逃生路線、集合地點及各項措施等,再作實地演習。在9.21大地震次後,酒店管理層亦重新審視已有的程序,增加演習的次數,加強同事應對災難的能力。

對個人來說,這場大地震激發我的防災意識,自此我家中常備有預先執妥的逃生包,準備隨時逃難。同時,亦深感預防地震需要從個人、家庭、學校、社區等做起,政府也必須推出有效措施。事實上,9.21大地震後,台灣政府更積極防災,除學校教育,亦開展防災教育和宣傳,如成立9.21地震教育園區,由認識地震自然現象開始,了解地震與人類社會的關係和加強防災的觀念,從災難歷史中學習。

圖片來源:921地震教育園區

最後,希望在此分享地震應急的經驗,如遇突發情況,我們應怎樣應對呢?如果發生地震,第一件事就是:一定要保持鎮定,不要心急!此外,你可以考慮留意以下的應對和備災方法:

(一)災難發生後,大聲提醒身邊的人要保護自身安全,勿慌張進出建築物,遠離有屋簷、玻璃、吊燈、巨型家俱等危險墜落物,就地尋求避難點,尋找可以掩護自己的地方。

(二)隨手關閉使用中的電制和煤氣總制。

(三)打開逃生門窗,避免門窗變形無法開啟。

(四)在高樓時,於所在樓層尋找避難點。

(五)勿使用電梯,以免受困。

(六)準備一個放有必需用品的旅行袋,放在隨時可以取到的地方,方便隨時逃生。

(七)最緊要準備水和乾糧,如能保持電力供應更佳。

(八)隨身帶備電話和獲取最新消息的工具,如收音機,盡量保持對外聯絡。

圖片來源:香港賽馬會災難防護應變教研中心 (圖片點擊放大)

我們都不希望發生災難,更不希望災難臨到自己身上,但無人能準確預測災難來臨的時間,所以為災難做好準備是明智之舉!

作者:Maggie EE

Maggie EE 於香港、英國、美國及瑞士接受教育,大學主修酒店管理,畢業後於美國、台灣及香港的酒店工作逾二十年,擁有豐富的酒店管理經驗,近年在非牟利院舍工作,負責院舍管理及服務,希望能為服務對象盡力提供最專業的服務。

林鈞浩 Kwan-Ho Timothy LAM

應對COVID-19疫情,很多政府(包括香港)都選擇以「現金發放」的方式,直接向受影響人士提供援助,又或者以此鼓勵國民消費,加快經濟復原。因此,現金發放可能對不少人並不陌生,也有人覺得是不錯的做法。其實,在國際發展行業來說,以現金發放作為一種援助方式已經走了一條不短的路。

筆者從二千年代中期入行時,人道救援團體一般是採取「物資發放」形式,即在災區或周邊地區,直接購買受災人士需要的物資(如糧食、日用品等),然後直接發放給他們。這種方式讓救助行動的效果直接,捐款者也容易覺得他們的捐助可以直接改善當地人的生活。

然而過去一段時間,行業內一直有討論,人道援助應否更加重用以現金代替物資的方法。支持者認為,將現金交到受災人士手上,由他們決定怎樣解決燃眉之急,是更體現對受助者的尊重。持保留意見者則擔心,把現金轉移後,有機會被用在「不當的地方」。筆者聽過最有趣的說法,是家庭的男性成員收到錢後,他們會用來買煙酒,而不是用在解決家庭整體需要上。

然而,越來越多的實戰經驗及研究顯示,只要妥善掌握運作的風險,現金發放的確是一種非常有效的援助方式,受助人也較支持。筆者在加勒比海地區工作時,其中一個在安提瓜及巴布達(Antigua & Barbuda)的救災項目,便是向當地漁民發放現金,並組織他們一起到售賣漁船漁具的商店,讓他們在現場購買需要的用具,促使他們早日重操故業、出海捕魚[1]。而在另一個國家千里達和多巴哥(Trinidad & Tobago),當地救援團體向受災人士發放借貸卡(Debit Card)、而非現金(Cash)作為援助,既可提高救援效率,受助者又覺得安全且具靈活性。

Photo by Eduardo Soares on Unsplash

因著這些成功的經驗,現金發放作為人道援助方式,已經成為國際行業主流。2016年5月在土耳其伊斯坦布爾的世界人道主義峰會(World Humanitarian Summit)上,國際社會中主要捐款國及國際發展組織共同倡議「大談判」(Grand Bargain)。當中九個倡議中,第三個就是要增加全球人道救援中,現金發放(Cash-based Progamming)作為援助額上的比例 [2]。為響應有關倡議,筆者觀察到越來越多人道救助組織,已經把現金發放的運作作為自身能力發展(Capacity Building)目標。而人道組織的合作伙伴及關係,亦出現不一樣的景象 —— 例如:與財務信貸公司的合作,並確保災後一旦要以發放借貸卡Debit Card作為援助方式時,財務公司會即時為借貸卡充值、並提供個人密碼。因此,我們亦應讓公眾更深入認識現金發放作為一種新的人道救援和防災減災的方式,以獲取更廣泛的支持。

參考資料:

[1] In Pictures: Antigua and Barbuda strives to get life back to normal,International Federations of Red Cross and Red Crescent Movement, 28 Feb 2018

[2] About the Grand Bargain, Inter-agency standing committee

林鈞浩 Kwan-Ho Timothy LAM

世界主義、人道主義者、曾在逾五十個國家生活及工作。

香港賽馬會災難防護應變教研中心 Technical Expert for Professional Development 。

英國約克大學 Post-War Recovery Studies (戰後重建) 碩士畢業,十多年從事人道事務工作。2018-19年為國際紅十字會 (IFRC) 美洲加勒比海辦事處主管。

專家:陳燕妮, Jenny (呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家)

心理學的「個人韌性」(ego resilience)概念指出如果我們擁有以下的特質,我們的個人韌性會比較高,當我們遇到困難或逆境的時候,會比較容易振作起來,亦能夠更快重建正常的生活。面對疫情帶來的新常態,我們的「個人韌性」有多少呢?你可參考以下五項特質,看看自己具備了多少項?

- 性格外向的(extrovert)

- 隨和的(agreeable)

- 勤奮和負責任的(conscientious)

- 情緒穩定的(Emotionally Stable)

- 態度開放的(Openness)

經歷整整一年的抗疫,相信大家都期待著疫情過去,希望能早日回復從前的生活模式。臨床心理學家陳燕妮女士(Jenny)則認為我們需要作好心理準備適應疫情後的「新常態」,我們的生活模式可能會有長遠的改變,例如:我們的工作、學習、社交和消費模式可能從此不再一樣。面對「新常態」時代的來臨,我們更需要提升我們的個人韌性,好讓我們能夠靈活地面對任何境況,從容地面對世界的轉變。

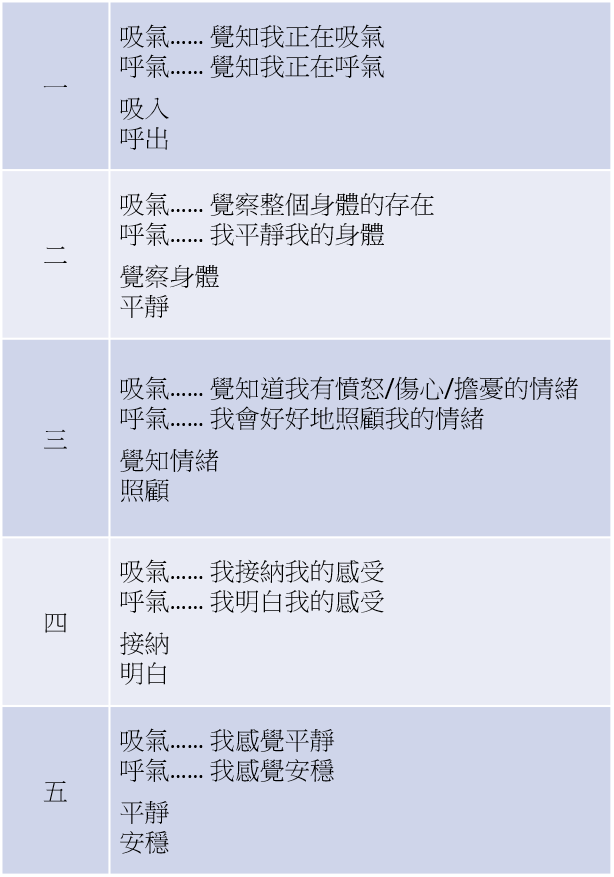

Jenny給我們的第一項建議是,先照顧好自己的情緒。疫情打破了我們以往的一些「舊常態」,面對一波又一波的疫情,我們可能會感到憤怒、傷心、失望、沮喪,甚至對前景失去信心。在2021年的開始,我們可以給自己一些時間和空間,透過以下的「正念呼吸練習」來疏理自己過去一年積壓下來的情緒。

適當地照顧和安撫情緒後,我們便能夠冷靜地面對「新常態」所帶來的改變和挑戰。下一步,我們便可以嘗試以開放的態度來擁抱改變。事實上,改變同時亦會帶來機遇,與其停留在懷緬昔日的美好,不如嘗試運用創意,善加利用新生活的模式。例如:今年很多時候都要在家工作,我們不妨改變一下家裡的環境佈置,給自己添置一些盆栽、一張舒適的工作椅或工作枱,嘗試改善自己的生活空間,讓自己無論在休息或工作的時候,都能夠好好享受當下的生活。此外,我們在疫情期間因未能到餐廳用膳感不便或不習慣,我們可以考慮為自己的廚房添置一些廚具,增添生活情趣,下廚可能會變得是樂趣。也許在探索和調整的過程中,我們會發掘出很多生活的可能性。

最後,Jenny 寄語大家憑藉香港人引以為傲的獅子山精神:「勤奮、有毅力、打不死、靈活變通、適應力強」,給自己力量和信心去尋找出路。在新的一年,不妨為自己訂立一些目標,不讓疫情阻礙我們的發展和學習,讓自己保持開放的態度,懷着信心,擁抱疫情下或疫情後的「新常態」。

筆者反思:

在災害管理裡面,我們會常常提到「社區韌性」(community resilience)的概念。和個人韌性一樣,當社區面對災害時,具韌性的社區所面對的受災程度、傷亡及經濟損失都能夠減低,而且復原的能力亦會有所提升。社區就是由每一個人所組成的群體,如果我們每一個人都有「個人韌性」,深信我們整個香港社會都會更有力量去面對未來的改變和挑戰。願我們能在一呼一吸中,一起建立韌性。

專家:陳燕妮 (呼吸微笑身心正念中心臨床心理學家)

撰文:方芷嬣 (香港賽馬會災難防護應變教研中心專業發展及知識管理經理)