You are here

電子學習平台

2022

[本文只供英語版本]

[本文只供英語版本]

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

Pages

電子學習平台

2022

[本文只供英語版本]

[本文只供英語版本]

Highlights

- •

Increasing disaster risks require universities to consider their resilience capacity.

- •

A complex array of strategies is required, including transformational changes.

- •

A framework is proposed to guide university development of resilience strategies.

Abstract

Recent years have provided stark insights into the challenges of dealing with multiple, overlapping disasters in many parts of the world. Climate change reports indicate that these severe and complex disaster scenarios are likely to become more frequent. This paper provides a reflective oversight of the changing roles of universities in the context of these new disaster risk scenarios. A transformative approach is encouraged as part of an array of resilience strategies, interconnected systemically and temporally. A framework for disaster resilient universities is proposed based on the literature relating to the different spheres of university responsibilities and respective stakeholder groups, with due consideration for underlying principles and social responsibilities for disaster resilience.

Click for Full Report

*原文轉載自香港浸會大學:運用人工智能完善災害管理 https://www.hkbu.edu.hk/zh_hk/whats-new/discover-hkbu/2022/jan-2022/0104-managing-disasters-with-artificial-intelligence.html

4 January 2022

2017年9月,颶風「艾瑪」以每小時達285公里的最高持續風速,增強成最高級別的五級颶風,橫掃加勒比海島嶼和美國東南部地區。颶風在佛羅里達州登陸後,造成災難性破壞,包括摧毀建築物屋頂,沿海城市水浸,並造成至少84人喪生。

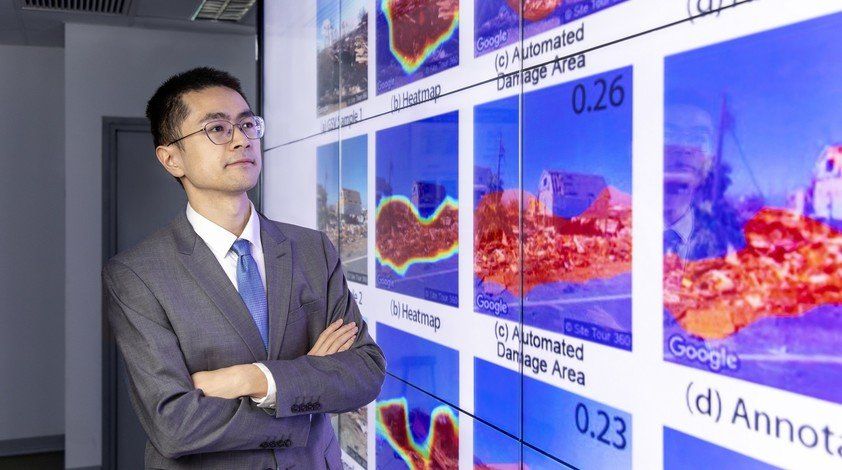

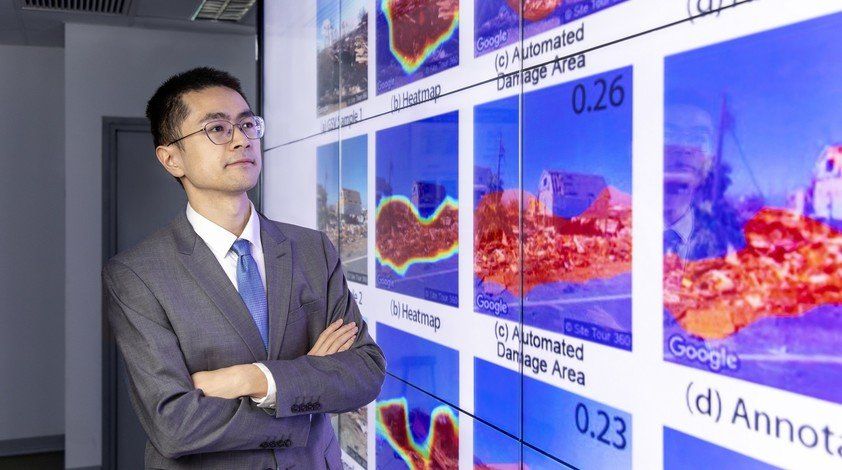

翟博士研究應用人工智能來加強了解人們如何看待災害及其造成的損失,透過分析Google街道景觀圖片作出快速和準確的評估,為人道救援組織和災害管理人員提供重要資料,有助他們制定善後方案。

在颶風吹襲當地數天前,翟煒博士

剛抵達佛羅里達大學,開始修讀研究生課程,而這次致命風暴帶來的影響與當局的應變方案,都讓他留下深刻印象。

四年後,他成為浸大地理系

助理教授,就改善災害管理展開研究。他說:「親眼目睹颶風和洪水等災害如何影響沿海地區的居民,令我體會到城市規劃師可在災害管理上擔當重要的角色,協助政府制定災害應對措施,並改善極端天氣事件發生時社會出現的不公平現象。」

以人為本的方式

要改善災前防範和善後工作,先要評估公眾對自然災害的風險和損害有何觀感。為此,翟博士一直研究應用人工智能來加強了解人們如何看待災害及其造成的損失。

他與團隊正探討Google街道景觀圖片於災害評估中的運用,希望藉這項研究了解人們如何透過這些圖片所顯示的現場情況來評估災情。翟博士說:「目前使用的技術如遙感影像,一般以衛星圖像從遠距離來評估災區的損毀程度,但這未能反映人們實際上如何理解受災情況。我們的研究採取以人為本的方法,從災民的角度來了解他們對災情的觀感。」

團隊採用深度學習模型分析Google街道景觀圖片,進行自動災後損毀評估。研究發現這些圖片可提供遙感影像未能偵測的狀況,如記錄建築物外牆、窗戶和門的損壞情況。當災區整體受損程度較低時,採用街道景觀圖片可作出快速和準確的評估,為人道救援組織和災害管理人員提供重要資料,有助他們制定善後方案。

通過社交媒體評估情境感知

翟博士認為,災害管理的另一重要範疇在於解決各社區對災後重建的需求,因此社區對現場境況的洞察力(又稱情境感知)可讓救災機構掌握情況,從而採取行動來穩定潛在風險,並減少弱勢社群承受進一步損失,令救災資源及援助的分配可以更公平。

由於受災地區的交通和通信受阻,救災人員在收集社區情境感知時難免遇上挑戰,但翟博士相信新科技能夠解決當中部分難題。他說:「我們應用人工智能技術,分析標籤了地理位置的社交媒體內容,從而了解到身處災區的用戶面對災難的實時反應。相對目前做法如訪問受災者或進行災後檢討,採用人工智能讓我們可以收集到更多人對災情的態度,並得知他們關注什麼事項。」

翟博士與團隊在研究

中採用以機器學習為本的自然語言處理技術,對社交媒體帖文進行文本情感分析。他說:「這類用戶原創內容結合其社會人口資訊,有助我們評估哪些社區在災難發生時會容易受到傷害。決策者如透過從社會公平的角度來理解情境感知,可以更快速、更準確地制定應變措施。」

加強城市災害防控的能力

翟博士在中國內地小鎮成長,自幼已對大城市的發展和功能充滿好奇,並有興趣探索如何通過城市規劃來改善社會公平問題。他在清華大學獲得城市規劃碩士學位後,負笈佛羅里達大學,先後取得電腦工程碩士學位和城市與區域規劃博士學位。

他說:「我在進行一項城市規劃研究時,發覺有需要應用上電腦工程技術,於是決心學習電腦程式設計和新科技,以完成我的研究。」他當時並沒有電腦科學的背景,全憑堅強的意志、對科研的熱情,以及來自精通電腦的朋友的幫助,終成功取得電腦工程碩士學位。「學習電腦工程科技於我是一次有趣而且收穫豐富的經驗,對我目前的研究工作很有幫助。」

翟博士的研究方向為城市規劃及極端天氣事件,因此他今年加入浸大後,特別期待與地理學兩個分支「人文地理學」和「自然地理學」的研究人員合作。另外,他最近與新聞系宋韻雅博士進行了跨學科研究合作,探討社交媒體上有關災害的錯誤資訊和修正。

翟博士認為,香港在應對颱風方面有充分準備,亦已制定有效的應變計劃,不過由於香港是沿海城市,未來有可能面臨海平面上升的威脅。他目前正研究海平面上升會如何影響樓價,可為氣候變化對城市發展的影響提供新見解。談到推動他研究的動力時,他說:「我覺得從事科研工作非常有意義,能夠協助決策者和災害管理人員部署更好的應對方案,提升災害防控能力,真真正正能貢獻社會。」

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

原文轉載自香港桂冠論壇 https://hklaureateforum.org/zh-tw/post-pandemic-economic-recovery

全球新冠疫情與氣候變化,同樣顯露了人類社會全球性、系統性而複雜的危機,都需要我們進行相關科學研究,並同時採取行動減緩和適應其對社會各環節的干擾,以及對脆弱群體造成的嚴重影響。新冠疫情造成全球危機之際,溫室氣體排放一度下跌正好給我們啟示和契機,就是只有以綠色復甦的措施修復這個複雜的體系,才有機會提高我們對疫症和氣候變化兩者的韌性[1]。

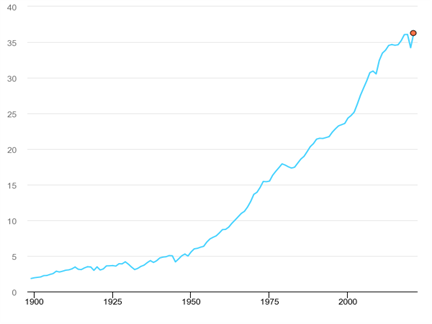

圖1:全球溫室氣體排放量

來源︰國際能源機構(IEA)

2020年初開始,新冠疫情在全球各地爆發,尤其是對人口稠密的地區造成重大的公共衛生風險,也一度擾亂了全球生產和物流系統,並降低了空氣污染和溫室氣體排放水平。有科研人員監測了自2020年以來發表的數以百計經過同行評審的文獻[2],都是試圖在新冠疫情下將空氣污染或碳排放水平與人體健康、生態環境的關係聯繫起來。然而,他們認為,要判斷新冠疫情是否減緩空氣污染和氣候變化的影響並非易事,這不僅涉及病毒的傳染力和毒性、大氣和氣候系統本身,還涉及排放技術、氣象條件,經濟趨勢變化、社會體制及治理水平的因素。

新冠疫情下科學研究仍需長期觀察 未有定論

固然,在新冠疫情下,空氣污染排放受到運輸物流減少、社交距離限制以及政府強制封城的影響,直接使2020年的全球碳排放比2019年下跌了5.2%。部份學者整合了電力市場、健康和運輸物流的數據,指出了美國電力消耗的減少與新冠肺炎案例、社交距離和商業活動水平之間的密切相關 。不過,即使如此,到目前為止,相關科學研究只是處理了環境、人類和技術方面的問題,對於較難量化的體制和政策卻沒有那麼關注,例如實施封城的影響。就像不少研究新冠肺炎和空氣污染對健康的影響一樣,不少文獻將天氣和氣候因素與新冠肺炎傳播聯繫起來,卻沒有考慮相關的非環境因素,包括政策、社會體制和技術創新等。

此外,相關科學研究需要考慮到隨時間而變化的短期和長期因素。自從新冠疫情爆發以來,隨著感染率的變化和政策的調整,每週的趨勢都在變化;新冠疫情還同時改變了體制和政策應對措施,包括與氣候變化有關的減緩、適應和反饋措施,反過來影響碳排放和氣候。許多人把重點放在量化短期影響上。量化社會回應的數據還很少,而且大多數分析都是前瞻性的。因此,隨著新冠疫情及其影響將會持續,長期數據收集和分析的潛力很大。

隨著全球各地封鎖和社交距離措施的解除,碳排放已再次增加。到2021年,全球碳排放已回升至疫情前的排放水平 。顯然,2020年碳排放減少還不足以對全球氣候產生長遠的影響。即使仍在疫情期間,氣候變化的影響從沒有間斷,全球依然發生山火和洪水等災害,而病毒流行也存在氣候、溫度和人類行為的影響。筆者認為,科學研究的角色已經超過技術的創新,而是要研究增進了疫情下氣候變化和碳排放兩個系統的相互作用,但不能等到有概括性結論便要採取有效的政策行動回應。

新冠疫情下氣候變化持續及加快減緩措施

換言之,全球氣候變化與新冠疫情的兩者之間相互影響尚須要更多研究,而從目前觀察所得,氣候變化還沒有因為新冠疫情而緩和。相反,全球各地每年將花費數以萬億元的經費推動各種疫情後的復甦措施。然而,到目前為止,每年只有約2%的公共支出是用於潔淨能源和氣候變化適應 ,其餘的可再生能源投資承諾仍未兌現。最常見的可再生能源包括太陽能、風能、地熱能及小型水力發電等,都是最直接取代化石燃料和減少碳排放的方法,因為它產生的能源不會引起碳排放。越來越多先進經濟體正在開始淘汰化石燃料,而轉用可再生能源。國際能源機構警告,目前觀察到的新冠疫情後的復甦是不可持續,世界必須加快能源轉型[6]。他們也預測2023年全球碳排放將會達到新的高峰。

那麼香港的經濟復甦是否綠色的?而香港的綠色復甦又應該包括什麼內容?公營機構、私營企業和社區如何一起推動綠色復甦?低碳想創坊的巴黎氣候監察計劃於2021年9月發表了題為《尋覓一線曙光—疫情後香港達成淨零排放的策略》的特別報告[7],為新冠疫情後香港的綠色復甦提出了一些重要的趨勢和政策建議。

香港作為國際組織C40城市氣候領導聯盟的其中一個始創成員,環境局局長黃錦星有份參與制定和提出以下C40城市首長綠色和公義復甦議程的六點呼籲[8],包括:

- 唯一的經濟復甦措施應該是綠色復甦;

- 致力於公平和包容的復甦;

- 維護及推動公共交通服務;

- 優先考慮和投資可再生能源;

- 投資增強城市的氣候韌性,作為復甦的引擎;

- 停止對化石燃料的所有公共投資。

上述的六點呼籲,如何用於分析香港三大排放源,即發電、建築和交通運輸,以及為香港的金融、創新科技和社區帶來的意義,本文將會根據上述特別報告的建議加以闡釋。

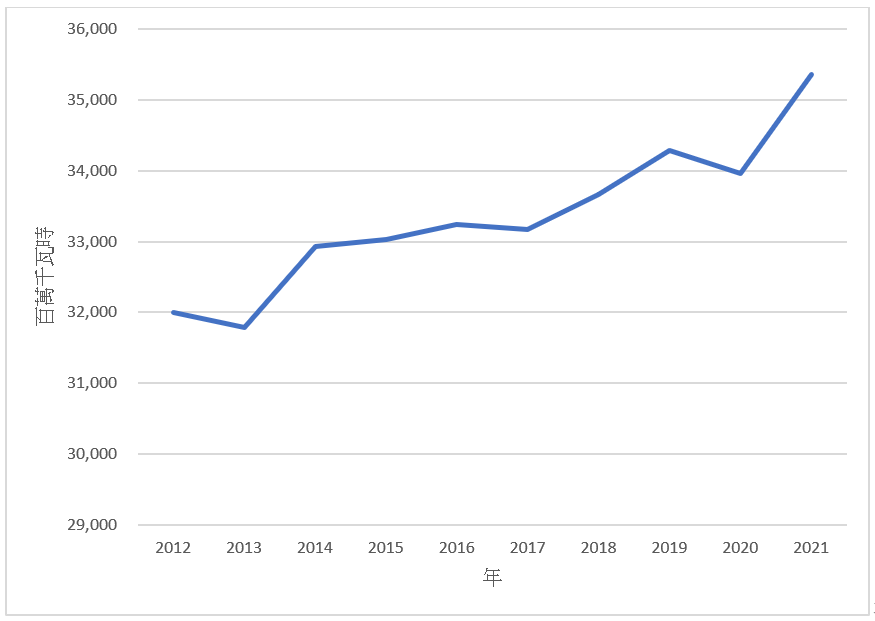

圖2:中電的香港售電量

來源:中電年報

能源發電行業須把握供應鏈改變推動綠色復甦

能源發電行業佔香港總碳排放約七成[9]。新冠疫情下,香港的用電量於2020年相比2019年只錄得1.6%的小幅度下降,而到了2021年,香港兩電的售電量便已大幅回升3.7%,比疫情前的2019年高2.0%。根據兩電最新公佈的售電數據,2021年的商業售電量幾乎恢復,只是比2019年疫情前水平低2.3%,而2021年住宅售電量更比2019年高出9.6%,比以往10年平均增幅的1.5%高出5倍有多[10]。單從這些數字,我們未能急於下結論新冠疫情沒有減少商業用電,反而在家工作大幅增加了住宅用電的說法,還需要進一步觀察。此外,特區政府多年來一直對工商業和住宅用戶提供的電費補貼,也可能不利於節省用電的努力。

即使如此,對於香港能源發電行業,上述趨勢意味著我們不能單靠鼓勵用戶節省用電來減少碳排放,而必須多管齊下,從轉用可再生能源和提高能源效益著手,推動長遠減碳。

圖3:美國天然氣期貨價格走勢

環顧疫情期間的化石燃料和大宗商品價格走勢,化石燃料普遍下跌,主要是由於市場對未來經濟增長的憂慮,但太陽能光伏板需要的單晶或多晶硅,因全球供應鏈被擾亂及儲備不足而價格上漲。隨著世界各國逐步解除跨國旅遊及防疫措施的限制,疫後儲備不足的因素將逐漸消退,反觀全球經濟踏入通漲周期及地緣政治關係的緊張將再次成為了主導能源價格的重要因素。天然氣和煤價自2022年初烏克蘭戰爭再次出現大幅上升,歐洲社會要求擺脫依賴俄羅斯天然氣的呼聲日益高漲[11]。此外,地緣政治關係的緊張,即使是在疫情前或疫情期間,也正在使世界各國認真面對過度依賴全球化供應鏈的風險,開始建立國內的金屬資源庫存,或拉攏同盟國家建立供應鏈聯盟[12]。全球供應鏈格局的改變,將會影響未來化石燃料和可再生能源的發展。

圖4:碳酸鋰期貨價格走勢

圖5:鎳金屬期貨價格走勢

至於全球供應鏈改變對香港可再生能源發展有何影響?在特區政府制定的《香港氣候行動藍圖》中提出2050年碳中和目標,以及2035年7.5-10%及2050年15%的可再生能源目標的大前提下,兩間電力公司(兩電)及其他能源供應商如何把握供應鏈格局改變的時機而達致目標,將會變得非常關鍵。內地擁有龐大的晶硅庫存及成熟的風電技術[13],相信香港要發展兩者應不會太受供應鏈改變的影響,只是需要注意市場價格及新冠疫情下物流供應及儲備緊張可能出現的波動。中電集團剛於2021年9月宣佈2050年淨零排放目標[14],值得鼓勵,而2021施政報告也要求兩電於2035年前停止所有燃煤發電。我們期待兩電和其他能源企業如何落實制定淘汰燃煤,以及改用可再生能源的路線圖和相關的投資計劃。

交通運輸行業的綠色復甦

其次,交通運輸也是香港碳排放的重要來源,佔18%[15]。新冠疫情一度使本地交通需求下降,同時也減少對汽油的需求。反觀近期的地緣政治關係緊張,甚至出現戰爭,進一步推高石油及成品油、天然氣價格,增加了長期依賴化石燃料國家的經濟和民生的風險。特區政府早前公佈《香港電動車普及化路線圖》,以及2021施政報告提及推動各種電動及其他新能源公共交通工具和商用車的發展,推廣使用零排放電動車和氫燃料汽車,及相關充電設備配套,取代化石燃料汽車,長遠減低交通運輸行業對化石燃料依賴的風險。

疫情期間,電動車電池需要的鋰及氫燃料電池所需要的鉑、鈀、鎳等金屬,總體價格偏低,主要是由於市場對未來經濟增長放緩,而對相關產品需求減少的憂慮。不過,亦正如化石燃料的價格趨勢一致,地緣政治關係緊張同樣大大影響相關金屬的價格,短期會影響電動車和氫燃料的發展, 而中長期則需要視乎各國建立自己的相關金屬庫存,及政府的復甦配套措施,包括對相關行業的技術開發支持,補貼或優惠措施,及思考如何抵禦疫情對物流的影響。

因此,我們在推進電動車和氫燃料汽車開發的同時,也需要考慮其他推動減少交通排放的方案,例如在交通規劃方面,設立更多行人專用區、在交通繁忙地區徵收車輛費用,都有助於降低使用汽車意慾,減少碳排放。

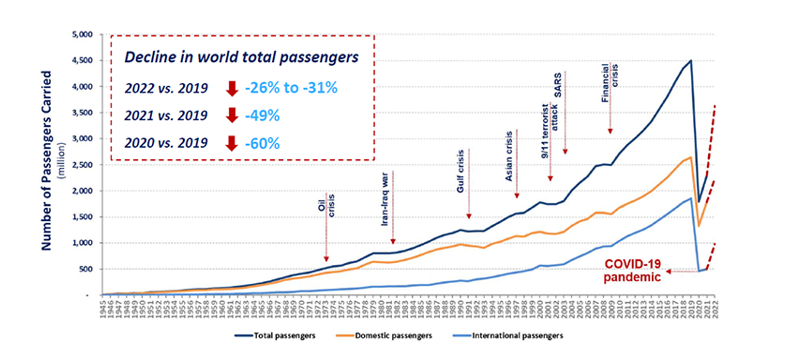

圖6:世界航空客運量演變走勢

來源:國際民航組織(ICAO)

至於跨境交通運輸方面,國際旅客在疫情期間大幅減少。許多國家關閉邊境或不容許特定國家的遊客入境,也有一些國家則對旅客入境採取檢疫措施或檢測要求。國際旅客流量的恢復比預期的要慢。2021年,雖然國際旅遊業增長了4%,與2020年相比,國際遊客(含過夜遊客)增加了1,500萬人次。然而,根據初步估計,國際入境人數仍比2019年疫情前低72%。2020年是有記錄以來旅遊業最差的一年,當年國際遊客減少了73%[16]。航空業亦正在面對史無前例的業務重整, 但同時,旅遊業和航空業界都預期,由於世界各國逐步放寬防疫限制,2022年國際航空運輸將會持續反彈,航空及相關旅遊業界的碳足跡和生態足跡也可能會呈現爆發式增長,正好是時機推動後疫情的綠色復甦。

後疫情的旅遊復甦,很大程度上視乎業界如何適應檢疫措施或檢測要求,而在旅客流量恢復緩慢的前提下,也是重新考慮平衡旅遊業發展與當地碳排放和生態系統帶來的影響。政府可以考慮利用這個機會推行累進的航空徵費,確保不常飛行的乘客每年可有一次航空旅行或參加海外家庭聚會,但又同時降低商務常客出行的意慾,從而鼓勵他們繼續進行網上會議。機場的擴建的需求也應該大幅放緩。旅遊業復甦可以優先考慮生態旅遊的潛力,強調保育香港的綠色休憩用地和生物多樣性,減少鋪張浪費的消費模式。2021施政報告也提及發展生態旅遊,但也要考慮「生態旅遊」是否能夠真正平衡生態保育和旅遊的需要,而不是在生態敏感地區大搞旅遊基建,無節制地吸引觀光旅客,產生大量碳足跡。

建築行業的綠色復甦

建築物佔每年香港電力消耗的九成,也佔碳排放的六成 ,所以建築物設計是否合乎能源效益對香港的碳排放舉足輕重,建築物淨零排放對香港也變得十分重要。從上文數據,商業和住宅用戶用電量在疫情放緩的2021年反彈至疫情前水平,住宅用戶更已有所超越。建築物的電力消耗增加不容忽視。特區政府制定《香港氣候行動藍圖》中的建築節能目標,是踏出減碳的重要一步,也有大量節能減碳的空間。

目前對於如何降低建築物能源消耗主要有兩個範疇。對於新建樓宇,提高建築物能源效益標準,結合低碳建築材料、低碳建設過程和有效的廢物處理的方案,促進智能建築設計,以及裝置可再生能源設施都是全球趨勢,而對於已建樓宇,可以先對建築物進行能源審計,針對性升級樓宇設施以幫助減少碳排放,也有助改善市民生活質素和身心健康。目前,香港機電工程署有制訂建築物能源效益守則及能源審核守則,而個別樓宇發展商和業主也可以參加專業組織設立的「綠建環評」計劃,對新建及已建樓宇的土地、水、能源消耗和廢物管理進行評級。但上述兩種途徑俱屬自願性質。一些亞洲城市,如首爾和東京 ,正在提供更多誘因鼓勵零能耗或綠色建築,甚至強制性裝置可再生能源,都是值得香港借鏡。

綠色復甦對金融、學術、創科和社區的意義

在綠色復甦的大趨勢下,香港金融業和科研人員迎接全新機遇,支援相關政策。除了特區政府目前已推出的綠色債券,及為支持粵港澳大灣區綠色金融而設立綠色和可持續金融中心,統籌業界持份者研究和制訂政策,更可以考慮特別針對氣候變化建立金融平台,統籌項目持有人、投資者、借貸方、優惠融資基金、技術和法律顧問,應對綠色投資項目的供應和需求,並催生公私營混合融資。此外,香港絕對有條件繼廣州碳排放權交易所,擔當更多碳排放交易的任務,先決條件是落實碳排放定價制度及相關交易系統。碳排放交易獲得的資金可以補貼本地交通和能源開支,減輕加價壓力,盈餘則可用於彌補各種的疫情補貼開支,以及應付疫情後上升的社會福利開支。2021施政報告支持香港發展成為綠色金融樞紐,我們希望特區政府的具體措施及方案帶動區內氣候變化緩減和適應措施的投融資。

此外,隨著全球環境、社會和治理(ESG)報告的大趨勢下,公私營公司,無論規模大小,都應該為碳審計和碳披露做好充分的準備,並制定實現碳中和的路線圖和承諾。要保持香港特別行政區作為中國和國際金融中心的競爭力,其中一個關鍵是對全球氣候危機做出迅速和進取的回應。美國和英國的領先企業已經承諾並採取措施實現碳中和,而內地也已成為應對碳排放的全球領先者之一,香港不可避免地在推進上市公司和私營公司在碳披露和碳中和方面發揮重要作用。

學術科研界特別是醫學界正在努力研究新冠疫情與氣候變化的關係,得出了以下主題 ,包括公共衛生在應對兩者的共同作用;全球長遠應對和適應兩者的方案;從社區和全球角度觀察兩者的相互關係;專業組織對兩者和環境影響的觀點和責任。然而,目前仍沒有文獻討論新冠疫情下受兩者影響弱勢社群的系統性和結構性問題,以及公共衛生和社區護理在應對兩者如何發揮著重要作用,開展相關科研長遠具有一定潛力。

創新科研人員除了需要研究香港這座城市如何更好適應氣候變化帶來的影響,對於全球最新的能源和能源效益技術,正好把握疫情後的機遇,加速發展並落實本地使用更形必需,包括氫燃料、電氣化渡輪、高效節能空調和地區冷卻系統、綠色金融科技,及智慧能源系統等。

新冠疫情和極端氣候為原有社區服務帶來新挑戰,但也有公義轉型的契機。弱勢社群面對的新冠疫情和極端氣候雙重威脅,原有社區支援服務提供者已難以適應。他們必須回到基本並重新學習,以提高他們預防和應對災難的能力。服務提供者也是處於最合適的位置去收集和提供數據,以便相關研究人員和政策制訂者進行深入的科學研究並制定更有效率的氣候適應政策。社會大眾對推動氣候變化減緩和適應是非常關鍵,公眾教育和公眾參與都是推動公義轉型的重要方法,如何讓公眾投入推動相關措施,政府能發揮有效的角色。

政府、商界和社區共同推動綠色復甦

最後,我們不應忘記特區政府在促進上述措施的重要角色,疫情後的綠色復甦也應該放在行政長官的議事日程。2021施政報告將大型基建計劃,包括北部都會區和明日大嶼列為優先發展項目,卻沒有提及和研究相關發展可能帶來的碳足跡,以及項目所潛在的氣候影響風險。有評論認為[18],北部都會區將會是洪水和颱風災害的潛在熱點地區,預測海平面上升2米將會每天帶來幾乎5-6米的沿海洪水,屆時通往深圳的兩條主要道路將被淹沒,似乎難以成為綠色復甦的措施。

2021施政報告亦提到行政長官正在主持氣候變化及碳中和督導委員會,而環境局將成立新的氣候變化與碳中和辦公室,並會成立專責的諮詢委員會,我們期望這三個部門和委員會能有效推動氣候減緩和適應措施的落實,尤其是評估災難風險、加強管治、投資於減低風險、而具有預防性的復甦措施。我們也希望2021施政報告所提出的經濟復甦措施是真正的綠色復甦,正如C40城市首長綠色和公義復甦議程的六大呼籲中最首要的原則:所有的經濟復甦措施都應該是綠色的,而且在推動C40城市首長綠色和公義復甦議程上,將綠色和公義轉型作用主導思想。特區政府也有責任協調跨部門與公營機構和私營企業共同推動碳披露和中和、以及支持公眾共同參與氣候變化減緩和應對氣候變化有關的災害,並落實到每一項政策裡。

延伸閱讀:

- 施日莊, 尋覓一線曙光:疫情後香港達成淨零排放的策略 ,香港:低碳想創坊 2021年9 月 。 https://www.ccinnolab.org/uploads/media/pairswatch/paris_watch_special_report_sustainable_recovery_CN_V3.pdf

- Ringsmuth, A.K. et al., “Lessons from COVID-19 for managing transboundary climate risks and building resilience,” Climate Risk Management, 35, 2022, 100395. Accessed on 28 March 2022. https://doi.org/10.1016/j.crm.2022.100395

- Selin, N.E., “Lessons from a pandemic for systems-oriented sustainability research,” Science Advances, 26 May 2021. Accessed on 28 March 2022. https://doi.org/10.1126/sciadv.abd8988

- Zang, S.M. et al., "The intersection of climate change with the era of COVID-19," Public Health Nursing, 2021, 00, 1-15. Accessed on 28 March 2022. https://doi.org/10.1111/phn.12866

參考資料:

- Ringsmuth, A.K. et al., “Lessons from COVID-19 for managing transboundary climate risks and building resilience,” Climate Risk Management, 35, 2022, 100395. Accessed on 28 March 2022. https://doi.org/10.1016/j.crm.2022.100395

- Selin, N.E., “Lessons from a pandemic for systems-oriented sustainability research,” Science Advances, 26 May 2021. Accessed on 28 March 2022. https://doi.org/10.1126/sciadv.abd8988

- Ruan, G., et al., “A cross-domain approach to analyzing the short-run impact of COVID-19 on the US electricity sector. Joule, 2020, 4, 2322–2337. Accessed on 28 March 2022.

- IEA, “CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2021,” 8 March 2022. Accessed on 28 March 2022. https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/co2-emissions-from-energy-combustion-and-industrial-processes-1900-2021

- Reuters, “Pandemic recovery to push emissions to all-time high – IEA,” 20 July 2021. Accessed on 28 March 2022. https://www.reuters.com/business/environment/pandemic-recovery-push-emissions-all-time-high-iea-2021-07-20/

- IEA, “Global CO2 emissions rebounded to their highest level in history in 2021,” 8 March 2022. Accessed on 28 March 2022. https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rebounded-to-their-highest-level-in-history-in-2021

- 低碳想創坊,《尋覓一線曙光—疫情後香港達成淨零排放的策略》,2021年9月(2022年3月28日查閱 )。 https://www.ccinnolab.org/uploads/media/pairswatch/paris_watch_special_report_sustainable_recovery_CN_V3.pdf

- C40 Cities Climate Leadership Group, "C40 Mayors’ Agenda for a Green and Just Recovery," July 2020. Accessed on 28 March 2022. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/C40-Mayors-Agenda-for-a-Green-and-Just-Recovery?language=en_US

- 香港特別行政區政府,《香港氣候行動藍圖2050 (第四章) 2021年10月(2022年3月28日查閱 )。 https://www.climateready.gov.hk/files/pdf/CAP2050_4_tc.pdf

- 中華電力有限公司及青山發電有限公司, 十年摘要:管制計劃業務的財務及營運統計 2022年3月28日查閱 )。 https://www.clpgroup.com/content/dam/clp-group/channels/investor/document/3-1/cSOC10yearsSummarychinese.pdf.coredownload.pdf ; 港燈電力投資有限公司, 2021年年報 2022年4月21日查閱)。 https://www.hkelectric.com/en/investor-relations/financial-reports/annual-report-2021

- The Economist, “Weaning Europe off Russian energy will mean making changes,” 26 March 2022. Accessed on 28 March 2022. https://www.economist.com/europe/2022/03/26/weaning-europe-off-russian-energy-will-mean-making-changes

- The Hill, “Biden administration announces mineral supply chain push.” 22 February 2022. Accessed on 28 March 2022. https://thehill.com/policy/energy-environment/595247-biden-administration-announces-mineral-supply-chain-push; Reuters, “Five Eyes alliance urged to forge ties with Greenland to secure minerals,” 4 March 2021. Accessed on 28 March 2022. https://www.reuters.com/business/energy/five-eyes-alliance-urged-forge-ties-with-greenland-secure-minerals-2021-03-04/

- S&P Global, “China's 2021 silicon exports seen up 23% on year, Q1 2022 demand to rise: agency,” 29 November 2021. Accessed on 28 March 2022. https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/latest-news/metals/112921-chinas-2021-silicon-exports-seen-up-23-on-year-q1-2022-demand-to-rise-agency; Global Times, “China’s installed wind power capacity exceeds 300 mln kW, 1.4 times EU levels and 2.6 times that of US,” 29 November 2021. Accessed on 28 March 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202111/1240202.shtml

- CLP Group, “Decarbonisation,” Accessed on 28 March 2022. https://www.clpgroup.com/zh_hk/sustainability/strategic-priorities/decarbonisation.html

- 香港特別行政區政府,《香港氣候行動藍圖2050 (第四章) 2021年10月(2022年3月28日查閱 )。 https://www.climateready.gov.hk/files/pdf/CAP2050_4_tc.pdf

- World Trade Organisation, “UNWTO World Tourism Barometer Data,” Accessed on 28 March 2022. https://www.unwto.org/unwto-world-tourism- barometer-data

- Zang, S.M. et al., "The intersection of climate change with the era of COVID-19," Public Health Nursing, 2021, 00, 1-15. Accessed on 28 March 2022. https://doi.org/10.1111/phn.12866

- Low, C.T., “IPCC AR6 WG2 Demands We Build a Climate Resilient Northern Metropolis,” China Water Risk, 23 March 2022. Accessed on 28 March 2022. https://www.chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/ipcc-ar6-wg2-demands-we-build-a-climate-resilient-northern-metropolis/

作者︰

低碳想創坊研究員李育成先生

「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂──可行性研究」(沿岸災害研究)已全面檢視了極端天氣及氣候變化下風暴潮和風浪對沿岸較低窪或當風地點的影響。研究識別了26個較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區(詳見下圖),以制定改善工程和管理措施,保障市民生命安全。

改善工程由不同防禦及應對方案組成,包括可在沿岸位置加建或提高擋浪牆、在海岸位置後面的合適地點加設擋水設施以阻截海水湧入內陸,及/或在建築物前加設可拆卸式擋水板。管理措施則包括制訂預警系統及緊急應變安排等行動計劃。沿岸災害研究報告的最後報告及行政摘要如下。

最後報告 (只提供英文版本)

*原文轉載自土木工程拓展署 https://www.cedd.gov.hk/tc/our-projects/project-reports/index-id-24.html