You are here

出版物 & 研究

出版物 & 研究

出版物 & 研究

香港賽馬會災難防護應變教研中心的出版物涵蓋了教研中心跟合作夥伴、顯赫學術機構的研究項目,以及有關災難防護和應變的其他研究與開發。

指引列出了教研中心特別揀選的災難管理技術資訊、操作指引和有用工具。

博客提供了一個平台,讓持份者能分享與災難有關的最新動態、意見及經驗分享。

博客文章由作者以個人身份或代表所屬單位撰寫。內容表達的觀點、思維及意見純屬作者個人想法,並不代表香港賽馬會災難防護應變教研中心的立場。

公眾可在尊重知識產權情況下,使用所有資料,並必須適當引述出處。

2021

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

麥嘉慧,科學人

有記性的免疫系統

有時候我們會用「打敗仗」來形容身體被病菌入侵而病倒了,可幸是身體會在這次敗仗中獲得免疫力。即是說,痊癒後的身體並不會再被同一種病菌入侵。接種疫苗,就如為身體的免疫系統做了一次軍事演習,讓它記住針對某病菌(抗原)的防禦 ,並刺激抗體產生,從而獲得免疫力。以後若真的有病菌試圖入侵身體時,免疫系統就可以迅速作出反應,將病菌擊退。

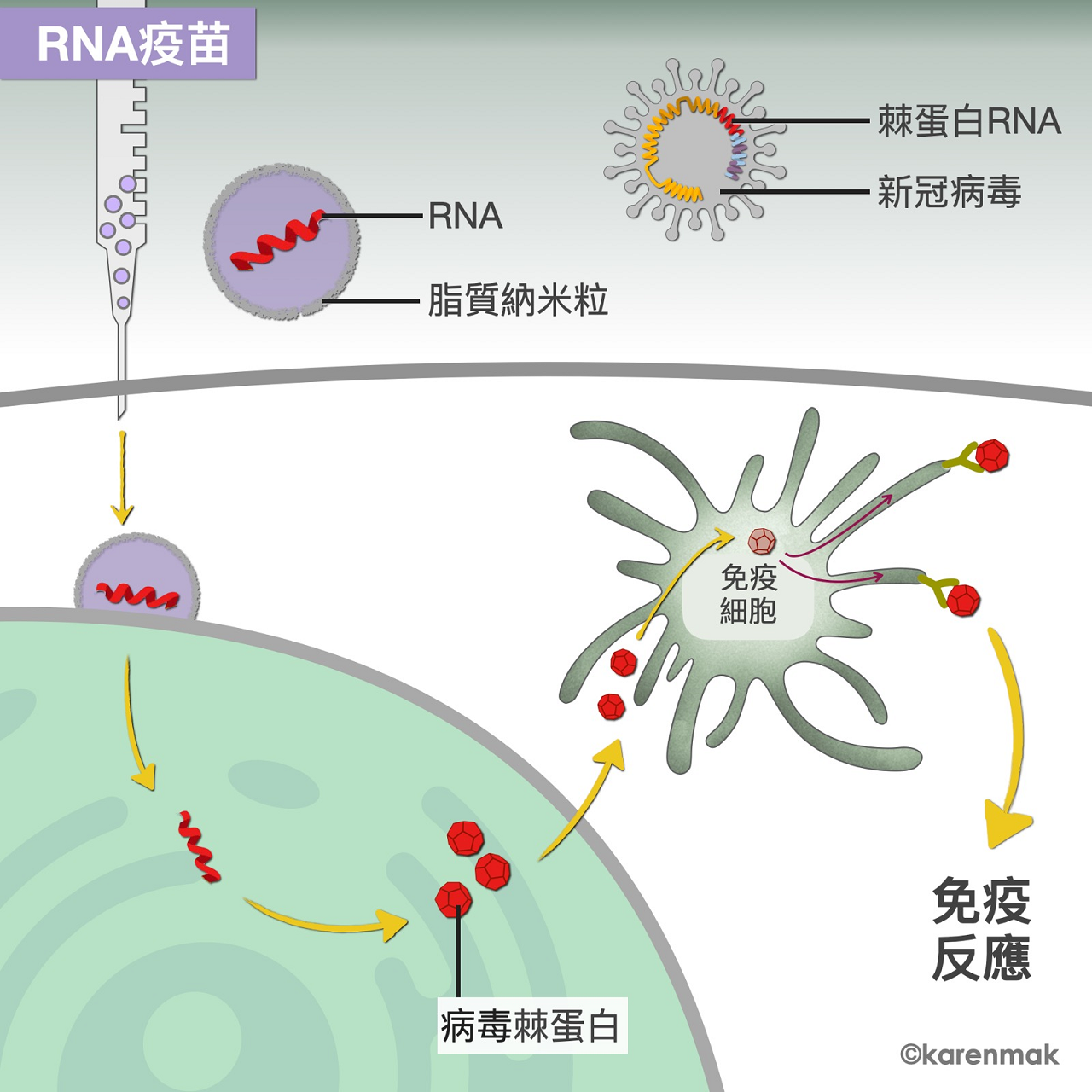

什麼是mRNA疫苗?

為了能儘早控制新型肺炎疫情,全球藥廠自去年先後緊急推出各種新一代疫苗。而其中mRNA疫苗的作用原理與傳統疫苗一樣,都是激發我們身體免疫力。傳統疫苗是直接把已削弱毒性、已「死」的病毒軀殼,或其表面抗原送入身體,來刺激免疫系統製造抗體。而mRNA疫苗則是含有新型冠狀病毒表面抗原(棘蛋白)的mRNA遺傳指令,先需靠人體細胞內的蛋白質合成機制,執行mRNA的指令去產生抗原,然後才觸發身體的免疫反應。整個機制聽起來複雜,不易令人完全明白。筆者聽過一些大眾對mRNA疫苗的疑問,在此逐一解答。

mRNA疫苗是全新的技術,它有足夠研究證據支持嗎?

在2020年12月之前,mRNA疫苗從未獲過許可使用在人類身上,但是早在1990年代已經有人提出這概念,在實驗室動物身上做注射mRNA作治療的研究。有針對流感病毒、HIV和寨卡等病毒的mRNA疫苗研究亦已於數年前開始進行。科學家已經累積了有關技術的經驗, 才使這種創新的疫苗以史無前例的速度推出。

mRNA疫苗本身會令人感染新型肺炎嗎?

不會。mRNA疫苗既不包含新冠病毒,又沒有製造整個新冠病毒的遺傳物質。因此注射mRNA疫苗並不會把病毒帶進身體,令人感染的機會是零。此外,mRNA疫苗是人工合成,可以做到無細胞生產,所以受微生物污染的機會低,理論上比傳統疫苗更安全。

接種mRNA疫苗會改變身體的DNA嗎?

不會。mRNA進入人體細胞後,會靠核糖體執行mRNA的指令,轉譯遺傳密碼成病毒棘蛋白來刺激身體的免疫反應。mRNA並不會進入細胞核(即是細胞儲存DNA的地方),並會被細胞自然降解,所以不可能改變我們身體細胞的DNA。

mRNA疫苗技術與使用上的缺點

mRNA本身的物理性質脆弱。要製造疫苗,科學家需用脂質納米粒子 (lipid nanoparticles) 將mRNA包裹在內。這可保護mRNA免被身體內的酶破壞之餘,亦可幫助細胞將之吸收。但是,mRNA疫苗的缺點是它需要在低溫下保存才能保持穩定,增加存儲和運輸成本。

預防勝於治療

接種疫苗是保障市民健康最重要的公共衛生措施之一,當社區內大部分市民都已接種疫苗,便能夠形成一個免疫力強的社區,疾病便難以擴散。這樣,我們才可以保護到少數身體不適合接種疫苗的人,這就是所謂的社區群體免疫力,控制疫情之餘,也避免釀成醫療體系崩潰的危機。

Photo by Tim Hüfner on Unsplash

參考資料:

Full List of Ingredients - Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS, U.S. Food and Drug Administration

Coronavirus vaccine: Is it safe?, Science Focus Magazine (2021 Feb 6)

mRNA vaccines — a new era in vaccinology, Nature Rev. Drug Discov., 17, pp. 261–279

科學人

可參閱相關文章:病毒載體疫苗 睇真啲知多啲

陳婉玲 (Elaine Chan)

很多時候,災難都是突如其來,不可預計的。在沒有心理準備及防災措施下,災難一旦發生,便會驚惶失措,加劇傷害和損失。所以,我們應有備無患,即使發生突發事故,也能減低受影響的程度及損失。如你同意上述說法,並有防災的準備,為災難預早作打算,那便恭喜你,你是一個有備災意識及計劃的人,因為有所防備,相信在遇到事故時,便能更從容不迫地應對。

今年2月,美國德克薩斯州地區受暴風雪吹襲,帶來極度嚴寒的天氣,路面結冰,道路封閉,氣溫驟降導致用電量暴增,使德克薩斯等南部州份電力不勝負荷,導致共400萬民居電力中斷接近一個月,冰凍天氣亦令供水系統大受影響,總統拜登更一度宣布德克薩斯州進入「重大災難」狀態,持續的冰凍天氣更引致超過70人死亡;市民在天寒地凍的情況下,只好使用原始的方法,生火取暖,又將冰雪融為水來煮沸飲用,以渡過嚴寒。

Photo by Todd Torabi on Unsplash

受到全球氣候暖化的影響,預料世界將有更多極端的天氣。身處香港,我們慶幸不會出現極嚴寒的天氣,但我們也會受颱風、暴雨、傳染病等影響而受災,2018年熱帶氣旋「山竹」,就是最有力的例子,其驚人的破壞力,至今仍令很多人猶有餘悸,很多民居、學校、商業大廈、公共設施等遭受到不同程度的破壞,有民居的電力及食水更因而中斷。

你有否想過,我們也會有可能隨時受災,停電停水?又或大規模的無線網絡或電話網絡中斷,假如又剛巧碰上疫情,你和家人需留在家中接受家居隔離14天,不能外出,那該如何是好?

備災計劃 = 備災物品 + 備災習慣

其實,備災方法很簡單,就是不要過份依賴或只使用單一方法/工具。筆者有些朋友的家中只用無線網絡,日常只會用手提電話及電腦接收資訊及與外界聯絡,但如果遇上大規模的電力及網絡中斷,並持續一段時間,便會「受災」了。所以,我們還是需要有兩手準備,居安思危,萬一經常使用的方法不能使用時,就可以用其他方法代替,只要有預備,大家遇到事故時便不會太驚慌了。以下是筆者常年會在家中準備的物品供大家參考,萬一要逃生或緊急撤離往其他地方,如隔離中心,也可以立即取用帶同前往。

備災物品

- 糧食:包括食米、粉麵、冷凍食品、飲用水、罐頭、乾糧如餅乾等

- 日用品:厠紙、個人衛生護理用品等

- 防疫物品:口罩、酒精消毒液等

- 接收資訊工具:手提收音機及電池

- 照明工具:電筒及後備電池

- 逃生包 (包括重要證件、現金/財物、手提電話及充電線、個人藥物、急救用品、哨子等)

- 其他物品,如藥物 (按家庭成員特殊需要而定)

備災計劃除了預備物品外,也鼓勵大家有以下的習慣:

備災習慣

- 家中的糧食及生活用品,最少應有14天的用量,即使物品在市場供應緊張時,仍有較多時間作補充

- 每晚為手提電話、電腦及後備電池充電,以備隨時使用

- 記著重要親友的電話號碼,並將所有親戚朋友電話寫在記事簿上,以便手提電話沒電時,也可聯絡親友,並減低遺失手提電話後的不便

- 家中備有適量現金,當不能使用電子貨幣時,也有後備現金使用,以作不時之需

- 時常留意天氣變化,掌握最新天氣及疫情的消息

- 熟識住所、工作場所及身處地方的逃生路線

- 遇到突發事故時,緊記要保持鎮定,有需要時尋求適當人士協助

- 購買相關保險,以減低受災的損失

新冠狀病毒病疫情仍然持續,加上根據天文台今年的預測,本港預料會有5-8個熱帶氣旋吹襲,大家快快行動,作好準備,保障自己和家人的生命和財產吧!

陳婉玲 (Elaine Chan)

曾於本港及海外從事多年災難管理及人道工作/項目,包括前線救災行動、災後重建、殘疾人士復康中心、備災減災、救災及醫療機構能力建設項目和相關人員/義工培訓等,曾參與的災難項目包括地震、風災、水災、火災、傳染病爆發等。

2021年3月24日

陳婉玲

2021年2月25日

疫情已持續逾年,市民也儘量減少外出,你是否以為絕大部份的義工都暫停義務工作?

義務工作是指任何人士志願貢獻其個人時間及精神,不為任何回報,無償為改善社會或幫助有需要人士而提供的服務。根據香港超過四千間服務機構的紀錄,2019年義工服務時數共錄得超過2,264萬小時[1],這數字還未計算沒有登記義工的服務時間,以香港這個彈丸之地,數字實在驕人。

Photo by ray sangga kusuma on Unsplash

義工提供的服務非常多元化,從前線服務至後勤支援,從組織服務至專業領域支援等,給予香港社會及受助人士莫大的支持,並能填補現時社會服務和人員的不足。除了以個人身份參與義務工作外,很多企業也有組織義工隊,回饋社會;而義工在參與義務工作的過程中,能幫助別人的同時,也為個人能帶來滿足感,並可持續學習及進步。義工們為社會作出不同程度的貢獻,為香港建構互助互愛、關懷和分享的社會。

筆者和一些社福界朋友傾談,自疫情以來,很多提供前線服務的社福機構,根據所訂的指引以保障義工及服務對象安全,而暫停義工服務,只由職員提供少部份必要的服務。但其實,很多機構及服務對象一直以來均依賴義工的支援,這些服務對象包括長者、長期病患者,如患病兒童,加上醫院、安老及殘疾人士院舍均須關閉不准探訪,令恆常服務暫停,對他們的身體及精神或多或少均帶來負面的影響,包括身體機能、精神及情緒變差等。反觀一些較小型的NGO,在疫情下則更顯靈活和彈性,評估情況後,調整服務模式或程序,讓義工們可繼續參與服務。可能你會有疑問,難道義工們不怕危險,不怕受感染嗎?

在筆者多年的救災備災工作生涯中,有幸曾與很多義工合作,在香港以至外地提供緊急救災服務,他們當中有十多歲的青少年,也有接近80歲的長者,義工們全情的投入,無私的付出,其志願服務精神實在令人欽佩。 回想在2003年沙士時,筆者所屬機構因應當時社會需要,提供了很多嶄新服務,包括到較多感染個案的屋邨探訪獨居長者,並傳遞防疫資訊及物資,提供支援予居於隔離營和酒店的隔離人士等,義工們均積極參與;就算在外地地震後,冒著有餘震的風險到災區救災,義工們也沒有畏懼;當然,機構需要評估風險,提供防感染及防災措施/指引及個人保護物品等,以保障義工及職員的安全。

在這次疫情下,見到不少市民、群組、商舖自發及義務提供物資和服務予有需要人士,尤其在疫情初期缺乏口罩及潔手液時,很多義工自行或動員到社區派發抗疫物品給長者、露宿者、清潔工友等。其實,在任何時間,任何地點,都可以不同形式,關懷及幫助有需要的人。在不同渠道也提倡有足夠物資的市民可分享予身邊有需要的人,也有NGO的義工繼續提供服務,如送遞膳食及食物予行動不便的獨居人士及低收入家庭等,正正體現志願服務精神。只要了解感染途徑,做足防疫措施,包括戴口罩、保持社交距離、清潔雙手等,風險還是在可控範圍之內的。

Photo by Joel Muniz on Unsplash

筆者知道有很多機構的義工,均希望能在疫情下繼續提供服務,但礙於所屬機構的決策而使服務長時間中斷了,令很多服務對象受影響。期望社福機構,汲取經驗,檢視政策及服務模式,能夠因應情況及服務需要,制訂在”特殊情況”下,如何能繼續維持服務,又或轉變服務模式,包括善用資訊科技、培訓義工及加強跨界別合作等,加上義工們的支持及參與,相信能發揮更大的果效,將服務對象的受影響程度減至最少。

參考資料:

1. 義工運動, 社會福利署

陳婉玲 (Elaine Chan)

曾於本港及海外從事多年災難管理及人道工作/項目,包括前線救災行動、災後重建、殘疾人士復康中心、備災減災、救災及醫療機構能力建設項目和相關人員/義工培訓等,曾參與的災難項目包括地震、風災、水災、火災、傳染病爆發等。

陳婉玲

在災難發生後,當地政府及救災機構須因應災難影響的情況而作出應變及回應,除拯救傷病者和控制災情外,亦需要協助受災地區的居民儘快回復正常生活,在過程中,須不斷檢視情況的變化,評估風險,並針對問題作出一切可行的解決方法。

在新冠狀病毒病發生初期,大家本來期望會像2003年沙士般,約半年就能控制疫情。可是,疫情出乎意料,病毒更蔓延至全球,香港受影響亦已逾年,且未知何時能夠完全受控,很多行業均受嚴重影響,而醫療及社會福利界也受到極大的衝擊,其中對行動及認知能力較差的病人、安老及殘疾院舍院友影響尤其大,甚至威脅其生命及健康。

為了抗疫,政府自上年7月起,規定除體恤原因外,醫院、安老及殘疾人士院舍均不得探訪。但其實病人及院舍院友,一直以來均非常需要及依賴親人或義工的支援,包括陪伴、飲食、關懷、協助做伸展運動等,缺乏家人或義工的探訪及支持,可嚴重影響他們的身心及精神健康,有些更因而患上抑鬱,不少更引致身體功能或行動能力加速退化,甚至有些在臨死前也未能見到院外親屬便撒手塵寰,院外親人也因此而抱憾終生,這些人道的需要實不容忽視。

Photo by Carl Heyerdahl on Unsplash

從目前的情況看來,只有少部份資源較好的安老及殘疾人士院舍能夠透過科技提供服務,安排電話/電腦視像服務予院友及其親屬作溝通,但很多院舍並沒有額外資源,包括設備及相關人員提供此類服務。面對疫情,有不少問題值得我們深思,除了做好防疫措施外,機構能以新模式持續提供服務嗎?如何能保持院友的身心精神健康呢? 我們能夠增加科技設施嗎?增加科技設施能支援這方面的服務嗎?在可控制的風險情況下,我們能找出平衡防疫及服務需要的方法嗎? 以下提供數項建議,希望能與大家一起探索:

- 政府/慈善基金撥款資助,為資源匱乏的院舍提供器材及操作指導,讓院舍可自行安排視像服務,讓院友和親屬能透過視像會面;

- 有空間的院舍,設置會面室,讓持有有效檢測證明測試結果呈陰性的親屬能在院舍會面室內與親人團聚;

- 政府/慈善基金提供資助,與非政府組織合作,設置兩個獨立透明間隔的「流動探親室」,安排「流動探親室」走訪缺乏空間的院舍門外,讓院友及親屬能見面;

- 院舍與義工團體合作,提供線上即時互動服務,讓院友們透過電視螢幕與義工們溝通及互動,如一起做伸展運動、玩遊戲等。

疫情仍持續,希望政府及相關機構在防疫的同時,突破限制,以人為本,提供更多創新可行的支援,使弱勢群體能繼續得到適切的服務,維持身心健康,也為下一次突發事故或挑戰,累積更多經驗,並作好準備。

陳婉玲 (Elaine Chan)

曾於本港及海外從事多年災難管理及人道工作/項目,包括前線救災行動、災後重建、殘疾人士復康中心、備災減災、救災及醫療機構能力建設項目和相關人員/義工培訓等,曾參與的災難項目包括地震、風災、水災、火災、傳染病爆發等。