You are here

出版物 & 研究

出版物 & 研究

出版物 & 研究

香港賽馬會災難防護應變教研中心的出版物涵蓋了教研中心跟合作夥伴、顯赫學術機構的研究項目,以及有關災難防護和應變的其他研究與開發。

指引列出了教研中心特別揀選的災難管理技術資訊、操作指引和有用工具。

博客提供了一個平台,讓持份者能分享與災難有關的最新動態、意見及經驗分享。

博客文章由作者以個人身份或代表所屬單位撰寫。內容表達的觀點、思維及意見純屬作者個人想法,並不代表香港賽馬會災難防護應變教研中心的立場。

公眾可在尊重知識產權情況下,使用所有資料,並必須適當引述出處。

2022

*原文轉載自香港浸會大學:運用人工智能完善災害管理 https://www.hkbu.edu.hk/zh_hk/whats-new/discover-hkbu/2022/jan-2022/0104-managing-disasters-with-artificial-intelligence.html

4 January 2022

2017年9月,颶風「艾瑪」以每小時達285公里的最高持續風速,增強成最高級別的五級颶風,橫掃加勒比海島嶼和美國東南部地區。颶風在佛羅里達州登陸後,造成災難性破壞,包括摧毀建築物屋頂,沿海城市水浸,並造成至少84人喪生。

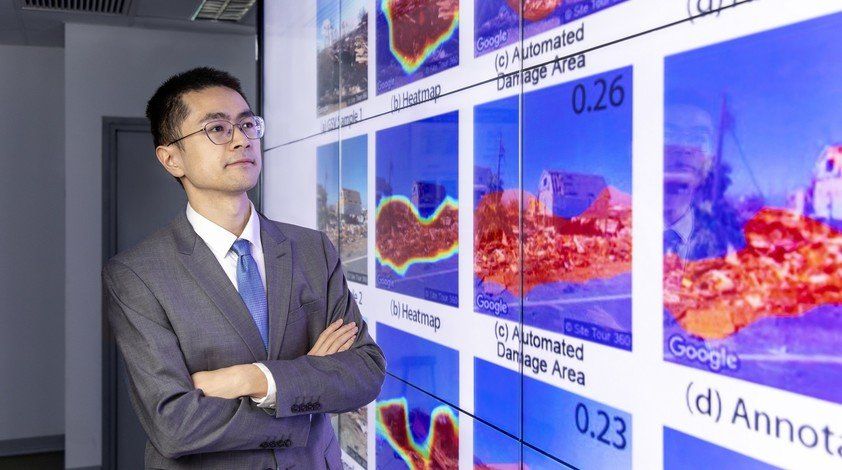

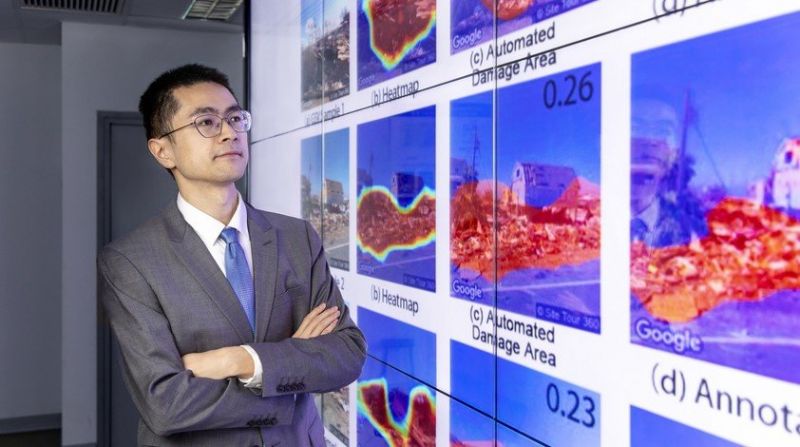

翟博士研究應用人工智能來加強了解人們如何看待災害及其造成的損失,透過分析Google街道景觀圖片作出快速和準確的評估,為人道救援組織和災害管理人員提供重要資料,有助他們制定善後方案。

在颶風吹襲當地數天前,翟煒博士

剛抵達佛羅里達大學,開始修讀研究生課程,而這次致命風暴帶來的影響與當局的應變方案,都讓他留下深刻印象。

四年後,他成為浸大地理系

助理教授,就改善災害管理展開研究。他說:「親眼目睹颶風和洪水等災害如何影響沿海地區的居民,令我體會到城市規劃師可在災害管理上擔當重要的角色,協助政府制定災害應對措施,並改善極端天氣事件發生時社會出現的不公平現象。」

以人為本的方式

要改善災前防範和善後工作,先要評估公眾對自然災害的風險和損害有何觀感。為此,翟博士一直研究應用人工智能來加強了解人們如何看待災害及其造成的損失。

他與團隊正探討Google街道景觀圖片於災害評估中的運用,希望藉這項研究了解人們如何透過這些圖片所顯示的現場情況來評估災情。翟博士說:「目前使用的技術如遙感影像,一般以衛星圖像從遠距離來評估災區的損毀程度,但這未能反映人們實際上如何理解受災情況。我們的研究採取以人為本的方法,從災民的角度來了解他們對災情的觀感。」

團隊採用深度學習模型分析Google街道景觀圖片,進行自動災後損毀評估。研究發現這些圖片可提供遙感影像未能偵測的狀況,如記錄建築物外牆、窗戶和門的損壞情況。當災區整體受損程度較低時,採用街道景觀圖片可作出快速和準確的評估,為人道救援組織和災害管理人員提供重要資料,有助他們制定善後方案。

通過社交媒體評估情境感知

翟博士認為,災害管理的另一重要範疇在於解決各社區對災後重建的需求,因此社區對現場境況的洞察力(又稱情境感知)可讓救災機構掌握情況,從而採取行動來穩定潛在風險,並減少弱勢社群承受進一步損失,令救災資源及援助的分配可以更公平。

由於受災地區的交通和通信受阻,救災人員在收集社區情境感知時難免遇上挑戰,但翟博士相信新科技能夠解決當中部分難題。他說:「我們應用人工智能技術,分析標籤了地理位置的社交媒體內容,從而了解到身處災區的用戶面對災難的實時反應。相對目前做法如訪問受災者或進行災後檢討,採用人工智能讓我們可以收集到更多人對災情的態度,並得知他們關注什麼事項。」

翟博士與團隊在研究

中採用以機器學習為本的自然語言處理技術,對社交媒體帖文進行文本情感分析。他說:「這類用戶原創內容結合其社會人口資訊,有助我們評估哪些社區在災難發生時會容易受到傷害。決策者如透過從社會公平的角度來理解情境感知,可以更快速、更準確地制定應變措施。」

加強城市災害防控的能力

翟博士在中國內地小鎮成長,自幼已對大城市的發展和功能充滿好奇,並有興趣探索如何通過城市規劃來改善社會公平問題。他在清華大學獲得城市規劃碩士學位後,負笈佛羅里達大學,先後取得電腦工程碩士學位和城市與區域規劃博士學位。

他說:「我在進行一項城市規劃研究時,發覺有需要應用上電腦工程技術,於是決心學習電腦程式設計和新科技,以完成我的研究。」他當時並沒有電腦科學的背景,全憑堅強的意志、對科研的熱情,以及來自精通電腦的朋友的幫助,終成功取得電腦工程碩士學位。「學習電腦工程科技於我是一次有趣而且收穫豐富的經驗,對我目前的研究工作很有幫助。」

翟博士的研究方向為城市規劃及極端天氣事件,因此他今年加入浸大後,特別期待與地理學兩個分支「人文地理學」和「自然地理學」的研究人員合作。另外,他最近與新聞系宋韻雅博士進行了跨學科研究合作,探討社交媒體上有關災害的錯誤資訊和修正。

翟博士認為,香港在應對颱風方面有充分準備,亦已制定有效的應變計劃,不過由於香港是沿海城市,未來有可能面臨海平面上升的威脅。他目前正研究海平面上升會如何影響樓價,可為氣候變化對城市發展的影響提供新見解。談到推動他研究的動力時,他說:「我覺得從事科研工作非常有意義,能夠協助決策者和災害管理人員部署更好的應對方案,提升災害防控能力,真真正正能貢獻社會。」

「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂──可行性研究」(沿岸災害研究)已全面檢視了極端天氣及氣候變化下風暴潮和風浪對沿岸較低窪或當風地點的影響。研究識別了26個較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區(詳見下圖),以制定改善工程和管理措施,保障市民生命安全。

改善工程由不同防禦及應對方案組成,包括可在沿岸位置加建或提高擋浪牆、在海岸位置後面的合適地點加設擋水設施以阻截海水湧入內陸,及/或在建築物前加設可拆卸式擋水板。管理措施則包括制訂預警系統及緊急應變安排等行動計劃。沿岸災害研究報告的最後報告及行政摘要如下。

最後報告 (只提供英文版本)

*原文轉載自土木工程拓展署 https://www.cedd.gov.hk/tc/our-projects/project-reports/index-id-24.html

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

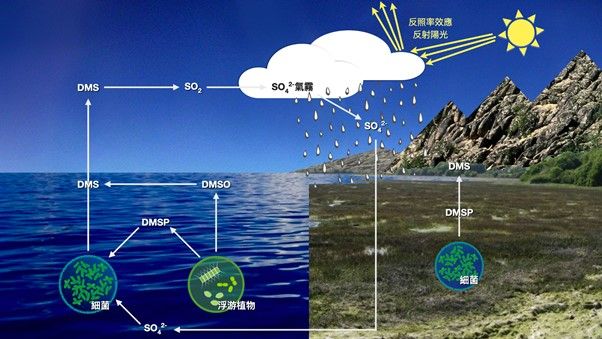

海洋中的微型藻類不僅會產生獨特的芬芳氣味,這些揮發性分子更會促進大氣內雲的形成,從而影響地球氣候。

海水本身沒有什麼氣味,但是海風的確充滿很多來自海中生物的「鮮氣」。海洋漂浮着微小的浮游植物,它們的細胞內有一種稱為「二甲基巰基丙酸」的硫化合物,英文簡稱DMSP。當它們被浮游動物捕食時,浮游植物細胞內的DMSP便會釋放到水中,成為細菌的食物,而在過程中DMSP被分解成更細小的揮發性硫化合物「二甲硫醚」分子(英文簡稱DMS),也就是海風和一些海鮮氣味的主要物質,類似打開紫菜零食包裝時嗅到的香味。

有時在海邊嗅到的氣味不一定令人心曠神怡。

由於海洋生物體內的蛋白質被分解時也會產生DMS,所以通常是潮退時分被浪潮沖上岸的海藻和海洋生物的屍體會釋出DMS,或是當水中的微型藻類生長得太活躍,就很有機會嗅到強烈怪怪的氣味。其實不論是清香的紫菜,還是鹹腥的死魚,這些我們在海邊感受到的特殊氣味都與浮游生物有關。很低濃度的DMS一般會給人一種舒服的海洋氣味,但當DMS濃度稍高一點便會令人難受。

海洋的氣味對各種海洋動物都很重要,例如海龜以至鯨鯊,牠們靠探測DMS來追踪獵物,因為DMS的氣味代表著那裏富含小魚視作美食的浮游生物,而小魚又會被大魚吃,浮游植物就這樣支撐着海洋的食物網。除了尋找食物外,海鷗和一些海中動物亦要靠DMS的氣味來判斷歸巢的方向。

除了以上功能,DMS還默默影響著海洋上空雲的形成,從而影響地球的氣候。硫在地球中含量豐富,對生命亦至關重要。而DMS是地球上生物產生得最多的一種有機硫化合物;由於它是一種揮發性氣體,所以會迅速進入大氣,科學家估算每年約有3億噸DMS從海洋中釋放出來。DMS在空氣中進行一連串化學反應,產生二氧化硫和其他硫酸鹽等化合物,並形成直徑小於1微米的氣霧(又稱氣溶膠)。這些氣霧顆粒擔當「造雲粒子」的角色,在大氣中作為凝結核讓水蒸氣凝結並聚集成雲。

天上的雲不僅為大地帶來雨水,它對氣候的影響亦非常巨大。比如,像棉花糖般蓬鬆的白雲因著反照率效應能將陽光反射回太空,有助保持地球表面涼爽。同時,厚雲又會在夜間吸收從地球表面釋放出來的熱量,並反射回地球。換句話說,DMS透過雲的形成,充當地球的恆溫器,防止地球表面過熱或過冷。浮游植物大量繁殖會產生更多的DMS,因而大氣中便有更多的雲。除此之外,浮游植物也可以藉着光合作用,把大氣中的二氧化碳去除,減少大氣中的溫室氣體,亦有助地球降溫。

除了海裏的浮游植物外,陸上的沼澤地和沿海沉積物中的細菌亦會產生DMSP。科學家估計,每1克的鹽沼沉積物中,有多達1億個能夠產生DMSP的細菌。科學界對於硫的「生物地質化學循環」尚未了解得很清楚,透過持續研究DMS如何影響雲的大小和密度,可讓我們了解更多氣候調節的過程。

圖:硫循環涉及細菌和浮游植物的生物途徑

SO42-:硫酸根離子

DMSP:二甲基巰基丙酸

DMSO:二甲基亞碸

DMS:二甲硫醚

SO2 :二氧化硫

麥嘉慧,科普作家

博客: https://www.drkarenmak.com/

Patron: https://www.patreon.com/drkarenmak

2021

[This article is only available in Chinese.]

[This article is only available in Chinese.]

麥嘉慧,科學人

狗常被稱作人類最好的朋友。除了作為日夜陪伴的寵物、家門的守護員、獵人或牧人的助手,以及盲人的導航員外,牠更可以在災難現場中擔當搜索被困傷者的重任。

在大規模災難發生後,例如在倒塌的建築物或山泥傾瀉的瓦礫下,確定現場是否有人被困並將他們救出,絕對是分秒必爭的任務。但是,由於環境惡劣,空間狹窄,救援人員未必能深入瓦礫,此時搜索犬就可以大展身手!搜索犬可以用牠驚人的嗅覺,探測人體釋放的氣味,幫助尋找並定位被困的人,讓救援人員用安全方法將他們救出。

墨西哥著名搜救犬 Frida服役9年間拯救超過50人 (圖片來源: 轉角國際)

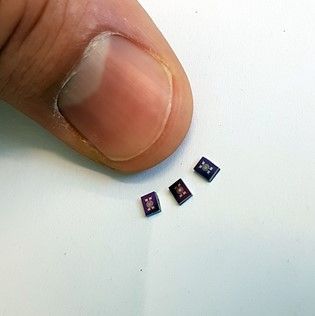

訓練有素的搜索犬既忠心又勇敢,可是與救援人員一樣,在執行任務後一段時間,便需要休息。被困者可能受傷,也可能受到壓迫而難以呼吸,因此在瓦礫時間越久,生存的機會便會越低。為了把握黃金救援時間,科學家發明了一個稱為「電子鼻」的儀器,它能夠如搜索犬的鼻子一樣靈敏,分擔搜索犬的工作。

電子鼻由數個微型感應器組成,內部有三塊摻雜矽或鈦的納米構造半導體薄膜,負責檢測代表生命跡象的揮發性化學物質,包括丙酮、氨(俗稱阿摩尼亞)和異戊二烯(isoprene)。儀器內同時有兩個感應器,用來探測二氧化碳和水蒸氣。這些物質會在我們呼吸時,或是從皮膚中釋放出來。歐洲的研究團隊自數年前開始研發這一種電子鼻,邀請志願者模擬被困在狹小空間,並利用電子鼻探測他們釋出的極微量化學物質。確認物質接觸到感應器後便會發生化學反應並產生電子信號,通知使用者。

微型感應器 (圖片來源: New Atlas)

事實上,以往也有類似電子鼻的設備,不過儀器體積龐大,不便救援人員攜帶;加上當時技術還未成熟,能檢測目標化合物的靈敏度低,而製造成本也頗高。最新開發的電子鼻製造成本低廉,且體積輕巧,可以設計成手提裝置,甚至靠無人機攜帶便可到災難現場進行搜索,協助在災場內更隱蔽和危險的角落作探測。新發明將有望進一步幫助救援人員更快速準確地確定受災範圍,適當分配人力和資源作出搶救。

那麼我們「最好的朋友」很快就會失業了嗎?目前來說言之尚早。更多的電子鼻測試和調校仍然在進行,以提高其可靠性,加上在使用上的一些局限(例如讀數不夠穩定,環境中可能出現訊號干擾等)。因此,我們仍要依靠搜索犬的幫忙,而且救援人員的勇氣和專業精神,更是電子鼻無法取代的。

電子鼻相關研究在近年迅速發展,運用相同概念,科學家可以發明各種電子鼻去應付其他工作犬的任務:偵查人口販賣、檢測爆炸品和毒品等,而且有效檢測爆炸品亦有助預防災難發生。此外,樓宇倒塌後的瓦礫堆不時會發生爆炸,所以電子鼻的應用亦將有助減低此類災場環境的危險性。除了搜救生還者,只要稍稍調整電子鼻內的感應晶片,便可以檢測人類屍體散發出的獨特氣體,幫助判斷受災被困的人是否還活著。

對於受災甚至死難者的家屬來說,電子鼻可以幫助提供更準確的被困者資訊,使親屬免於因漫長等待而產生焦慮,縮短因為不確定而帶來的不安,即使最後確認不幸遇難,在某程度上亦能縮短他們的情緒復原時間、盡快渡過哀傷。

麥嘉慧,科學人

Reference:

Sniffing Entrapped Humans with Sensor Arrays

Anal. Chem. 2018, 90, 4940−4945 DOI: 10.1021/acs.analchem.8b00237